Introducción

El término infraestructura se entiende como el soporte material de estructuras organizacionales o redes que conectan las partes de un sistema (la ciudad, en este caso) para su correcto funcionamiento. Por lo general, se trata de redes tecnológicas, aunque también contempla aquellas de distribución e intercambio de bienes y de interacción social.1 Así, el abasto urbano se realiza a través de redes que propician el flujo de productos, principalmente alimenticios, cuyos puntos de enlace, conservación, intercambio y redistribución en el espacio son los mercados. El objetivo del presente texto es analizar la formación de un sistema de mercados cubiertos y descentralizados destinado a facilitar la distribución del abasto alimenticio en la Ciudad de México entre 1840 y 1910.2

El periodo de estudio queda marcado por dos hitos de la historia institucional de la capital mexicana. Las ordenanzas municipales de 1840 y la Ley de Organización Política y Municipal del DF de 1903 pautaron el proceso de centralización administrativa en instancias federales, dejando al ayuntamiento capitalino como órgano consultivo. Este trabajo da cuenta del impacto de estos cambios jurisdiccionales en el desarrollo de las infraestructuras para el abasto de una ciudad que comenzó a crecer a la par de su población, mientras el liberalismo se imponía como programa político. El fortalecimiento del Poder Ejecutivo, que culminó con la consolidación del régimen porfirista, garantizó la estabilidad y los recursos necesarios para la construcción de obras públicas en la Ciudad de México.3

La concentración del comercio en mercados los hacía centros articuladores de otras actividades comerciales, industriales, de servicios y hasta de la vida social, además de fomentar la libre circulación de bienes y personas en las calles. Aunque tal orden iba de la mano de una mejor regulación de los espacios públicos, del abasto y la población, la modernización del equipamiento urbano en que debía sustentarse no se realizó de forma homogénea. Así, al vincular los mercados con nuevos fraccionamientos habitacionales y vías de comunicación, se demostrará que, como parte de las infraestructuras para el abasto urbano, no sólo sustentaron el crecimiento de la ciudad, sino que fueron parte del proceso de estratificación del espacio en términos de dotación de equipamiento y servicios públicos.4

Antecedentes: del reformismo borbónico a la república federal

El mercado, entendido como el intercambio de productos de primera necesidad, se establecía en las plazas de las ciudades europeas medievales y así se implementó en Nueva España bajo la dominación española. Al tratarse de espacios de acceso público en los que convergían diversas actividades, destacando las comerciales, las plazas de mercado (plazuelas cuando eran irregulares) quedaron bajo el control de las autoridades municipales, encargadas de "negociar las posibilidades de su uso" con vecinos, comerciantes callejeros y establecidos. Así, el mercado propició la dependencia e interacción entre la ciudad española y sus habitantes con los barrios y poblados indígenas que llevaban continuamente productos de primera necesidad, sobre todo alimentos, a la Plaza Mayor de la Ciudad de México, lo que generó la centralización del abasto en este emblemático espacio.5

En el último tercio del siglo XVIII, como parte de las reformas emprendidas por los borbones para agilizar la administración novohispana en beneficio de la metrópoli, el ayuntamiento de la Ciudad de México perdió diversas facultades de gobierno. En 1771 se creó la Contaduría de Propios, Arbitrios y Bienes de Comunidad para facilitar al gobierno español el control sobre los ingresos y egresos de la ciudad. En 1776 se formó el Resguardo Unido de las Rentas Reales, dependiente de la Real Aduana, para vigilar la introducción de mercancías en el perímetro de la capital. Asimismo, para mejorar el control sobre la recaudación de impuestos, en 1783 el virrey Martín de Mayorga dividió la ciudad en ocho cuarteles mayores, a su vez divididos en 32 menores, que quedaron bajo la vigilancia de alcaldes de barrio.6

La corporación municipal se las arregló para mantener algunos ámbitos de autoridad, sobre todo a nivel de calle; no obstante, tuvo que modificar su organización. En 1786 se crearon juntas para vigilar cada ramo de la administración, destacando las comisiones de Propios y Arbitrios, de Mercados y de Policía, en las que los regidores fungían como jueces especializados. Tales comisiones se encargaron de llevar a cabo algunas mejoras en los servicios urbanos entre 1789 y 1794, principalmente en el centro de la ciudad, según los intereses del virrey segundo conde de Revillagigedo. En lo relativo al comercio, el virrey mandó trasladar los puestos que formaban el mercado de la Plaza Mayor a otras plazas para dejar libre el acceso al Parián, edificio dedicado principalmente al comercio mayorista de productos ultramarinos. Además, en 1791, ordenó la edificación del mercado principal en la plaza del Volador, así como la designación de otras tres plazas destinadas a la distribución del abasto urbano.7

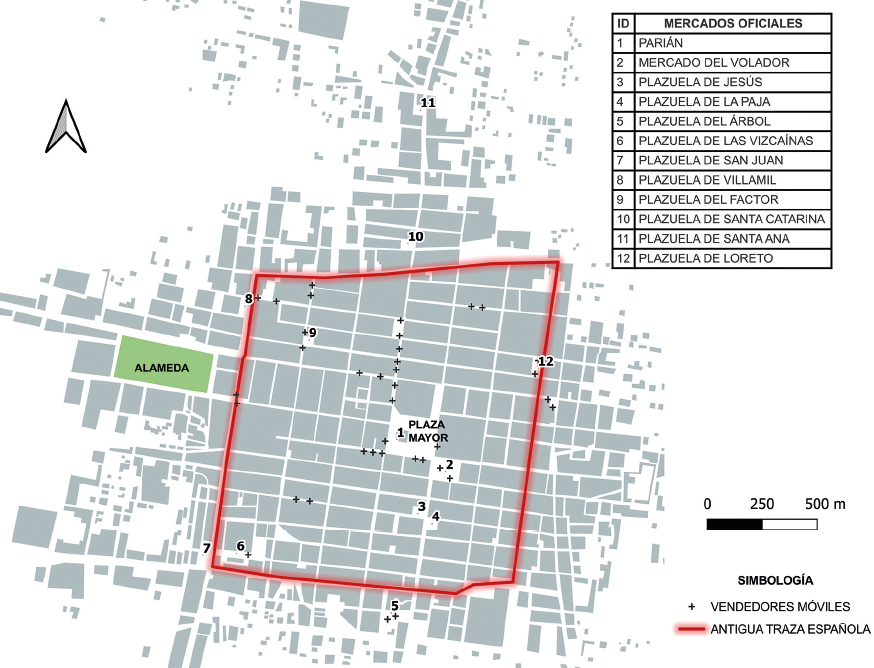

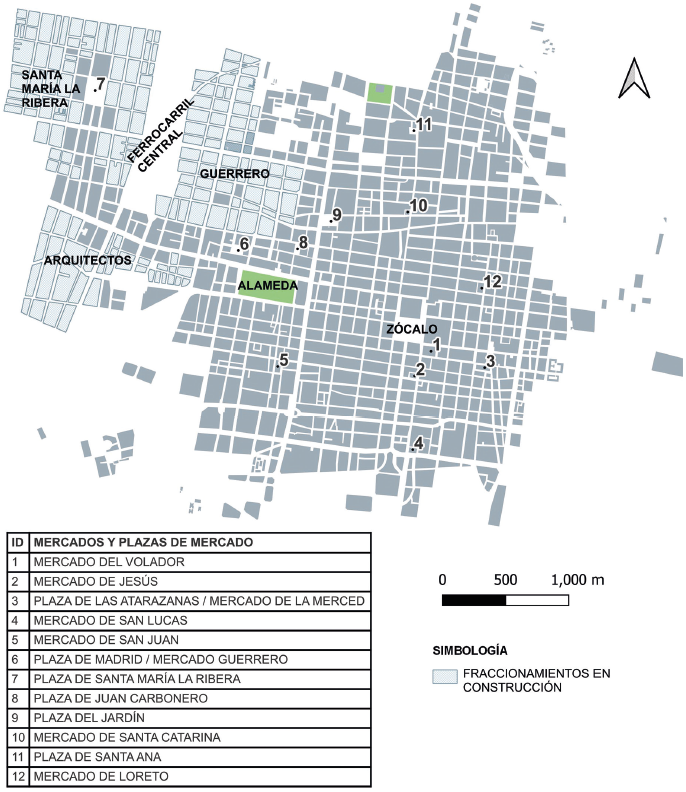

Si bien, para este momento, el mercado del Volador se formó con cajones móviles de madera, quedó sujeto al Reglamento para los mercados de México, el cual, con miras a descentralizar el abasto, se haría extensivo a otras plazas de mercado como las de Santa Catarina, Villamil y Vizcaínas (mapa 1), ya que la nueva división administrativa integraba parte de los barrios indígenas inmediatos a la traza urbana española, la plaza de San Juan también se adhirió a la administración de mercados de la ciudad. Por su parte, el Baratillo, mercado de objetos de segunda mano, se estableció en la plazuela del Factor, mientras que en la Paja y Jesús se ubicaron materiales de construcción y vendedores indígenas de zapatos y mantas. Como parte de los principios de policía urbana, los reglamentos emitidos a finales del siglo XVIII asignaron usos específicos a plazas y calles (comercio y libre circulación de bienes y personas, respectivamente). Sin embargo, su implementación tomaría varias décadas.8

Mapa 1

Distribución de las plazas de mercado y del comercio móvil de alimentos en la Ciudad

de México, 1800-1811

Distribución de las plazas de mercado y del comercio móvil de alimentos en la Ciudad de México, 1800-1811

Fuente: Elaboración propia a partir de Diego García Conde, "Plan General de la Ciudad de México" (1793, corregido y aumentado por Rafael María Calvo, 1830), Mapoteca Manuel Orozco y Berra (en adelante MMOYB), CHIS.EXP.M12.V1.0009. AHCM, A, PO, vol. 3692, exp. 20; PPM, vol. 3618, exp. 14; RM, vol. 3728, exp. 10-vol. 3729, exp. 90. López, Mercados, 1982, pp. 79-98; Velázquez, Evolución, 1997, pp. 27-28.

La contención del comercio callejero para su control y fiscalización, al igual que la descentralización del abasto capitalino, no fueron posibles en este momento porque el Ayuntamiento carecía de recursos para formalizar mercados con la construcción de cajones o tinglados en las plazas. Además, la mayoría de ellas estaban arrendadas a particulares.9 Asimismo, en el orden de Antiguo Régimen, se mantuvieron vigentes usos y costumbres en los intersticios de la reglamentación, lo que provocó que el mercado principal se reubicara cuando se formaba la plaza de toros para alguna celebración. A lo anterior se sumaban las licencias especiales, una forma paternalista en que el virrey y el ayuntamiento legitimaban su autoridad permitiendo que algunas mujeres e indígenas vendieran alimentos en espacios donde la reglamentación no lo permitía (mapa 1).10

El cuestionamiento de tales privilegios, jerarquías y del absolutismo monárquico terminaron por provocar el estallido de la Guerra de Independencia. Para asegurar el abasto alimenticio de la capital virreinal durante este largo conflicto (1810-1821), las concesiones al comercio callejero se contrarrestaron con dinámicas de control, vigilancia y coerción, posibles sólo con el fortalecimiento de la autoridad virreinal sobre la municipal, implementadas principalmente en el centro de la ciudad. Según el decreto del 23 de junio de 1813, las funciones del ayuntamiento serían esencialmente administrativas, y así se mantendrían las primeras décadas de la vida independiente. No obstante, el decreto ratificó su control sobre los propios (las propiedades y rentas de la ciudad) que comprendían el establecimiento y usufructo de mercados, y los arbitrios, entre los que destacaba el cobro de la alcabala, un impuesto indirecto aplicado a los alimentos y materias primas introducidos por las garitas de la ciudad, sus principales fuentes de ingresos durante gran parte del siglo XIX.11

Una vez consumada la Independencia, la escasez de fondos y la administración de los servicios públicos mantuvieron al cabildo al margen de la situación política, aún en 1824, durante el conflictivo establecimiento del federalismo tras la derrota de Agustín de Iturbide, cuando la ciudad se volvió sede de los poderes republicanos, centro espacial y administrativo del Distrito Federal.12 A partir de entonces, el ayuntamiento quedó a cargo de la administración de los bienes de las parcialidades, instancias autónomas de gobierno de los barrios indígenas, las cuales se suprimieron legalmente tras la Independencia. En 1826, su representante reclamó la propiedad de las plazas de mercado de San Juan, Santiago y los ángeles, así como los productos de su comercio, pero la comisión de mercados declaró que los bienes de las comunidades (contribuciones obtenidas del trabajo indígena) no comprendían los arbitrios destinados para su gobierno, los cuales estaban bajo la "jurisdicción económica" del ayuntamiento de la Ciudad de México.13

Bajo el régimen constitucional, el cabildo "trasmitió en sí todas las atribuciones de los cuerpos administrativos de la municipalidad mexicana" y quedó a cargo de las plazas de mercado de la ciudad y barrios inmediatos, aumentando sus responsabilidades y gastos.14 Encargada también de mantener el orden, desde el inicio de la guerra y a lo largo de las décadas de 1820 y 1830, la corporación enfrentó constantes quejas sobre los malos manejos del administrador de mercados y los excesos cometidos por los encargados de las garitas. Además de afectar los ingresos municipales, estos hechos se asociaban con la proliferación de actos delictivos e inmorales en los mercados, los cuales no podían contenerse con los limitados recursos y facultades del ayuntamiento, lo que puso en duda su capacidad para mantener el orden público y el abasto en la ciudad.15

Ante tal situación, el cabildo formalizó el ramo de "sombras", es decir, permitió la venta de alimentos en puestos formados en algunas calles de la ciudad, manteniendo cierto control sobre su número y aprovechando su potencial económico al grabarlo con contribuciones.16 De esta manera, el ayuntamiento siguió maniobrando a conveniencia entre la costumbre y la legislación virreinal de corte racionalista, la cual, si bien resultaba favorable a los principios jurídicos republicanos, también reconocía los privilegios de las corporaciones y de los grupos marginados, muchas veces opuestos al interés público, dando continuidad a las concesiones al comercio callejero y a la improvisación de nuevos mercados en espacios públicos.17

Las Ordenanzas de 1840 y un primer sistema de mercados capitalino

El desarrollo lento del sistema de abasto de la ciudad fue paralelo a la pausada administración municipal. Incluso se puede hablar de un rezago debido al incendio y saqueo del Parián durante un motín en 1829, lo que provocó su decadencia. El descontento hacia las reformas radicales de Valentín Gómez Farías de 1833 influyó en la imposición de un congreso constituyente en 1835, el cual estableció un gobierno centralista que quedaría sujeto en distintos momentos a las facultades extraordinarias del presidente Antonio López de Santa Anna. En este contexto, las Ordenanzas Municipales de 1840 redefinieron las atribuciones político-administrativas del ayuntamiento de la Ciudad de México, que, asimilado a los otros municipios que integraron el Departamento de México, siguió perdiendo el prestigio y autoridad adquiridos durante el virreinato.18

Para el sostenimiento del gobierno, nuevamente se impulsó una serie de medidas para reactivar el abasto y el comercio de la capital. A finales de 1841, la Junta de Fomento creó las Balanzas Mercantiles de la Plaza de México (vigentes entre 1843 y 1845) para aumentar el control sobre las aduanas mediante el registro de los productos introducidos a la ciudad para su distribución o venta. Además, la Ley del 16 de enero de 1841 mandó dividir la ciudad en cuatro secciones y asignar a cada una un mercado dedicado principalmente a la venta de alimentos. Retomando varios puntos del Reglamento de 1791, se fijó el orden de los comercios por género y características formales: cajones, tinglados y espacios para puestos móviles ("sombras") destinados a vendedores distinguidos con pequeño comercio y capital. El establecimiento de un mercado principal y otros menores no sólo facilitaría el abasto de los habitantes de la ciudad, sino un control más efectivo sobre la calidad, pesos y medidas de los productos de primera necesidad.19

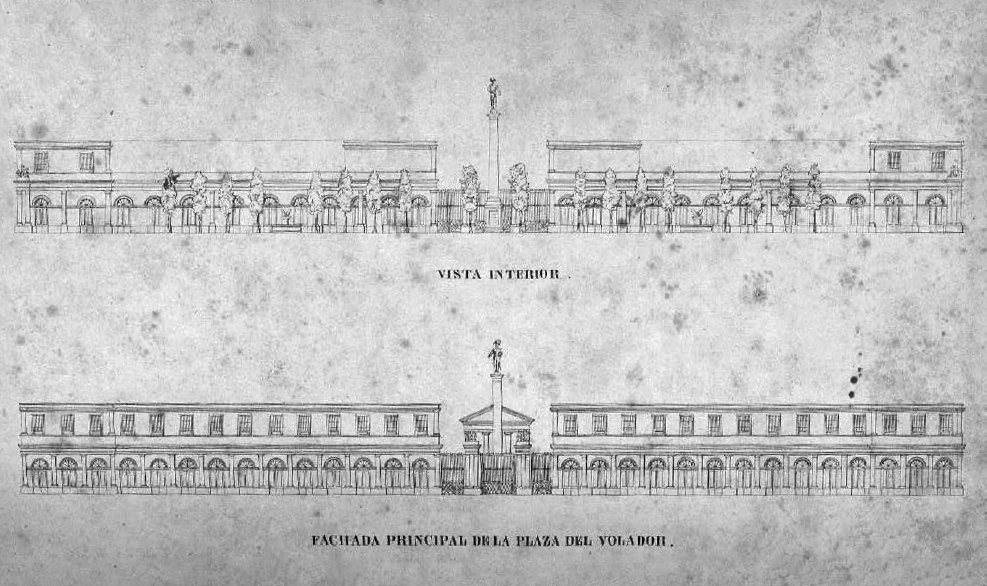

Para este momento, la ciudad puso a concurso la contrata de la construcción de un edificio de mampostería en la plaza del Volador, la cual compró desde 1837 (imagen 1). Se trataba de un modelo de financiamiento de obra pública a la que recurrían las instancias de gobierno cuando carecían de recursos para su construcción o administración. En el caso del mercado del Volador, el ayuntamiento conservó la propiedad, la administración y el derecho de usufructo una vez que saldó los costos de la obra con el contratista José Rafael Oropeza. La concentración del comercio en el nuevo mercado principal a partir de 1844 concluyó el proceso de desembarazo de la Plaza Mayor, iniciado un año antes con la demolición del Parián, y tuvo el objetivo de formar una plaza de armas libre de todo comercio, que ostentara monumentos patrióticos para fomentar la unidad nacional.20

Imagen 1

Lorenzo de la Hidalga, Proyecto del mercado del Volador, litografía, 1843

Lorenzo de la Hidalga, Proyecto del mercado del Volador, litografía, 1843

Fuente: El Museo Mexicano, 1843, t. 1, pp. 297-298.21

Si bien la formación de mercados cubiertos se planteó desde finales del siglo XVIII, su realización fue posible hasta la centralización del gobierno en la Ciudad de México. El mercado del Volador fue uno de los pocos proyectos santanistas que llegaron a término, debido a los enfrentamientos entre facciones políticas que culminaron con la intervención estadounidense en territorio nacional. No obstante, el Volador no sólo fue una obra ostentosa representativa del poder político de Santa Anna, sino que fue una obra necesaria para facilitar el control, fiscalización, salubridad y distribución del abasto de alimentos en la ciudad.22 Al igual que comenzó a pasar en algunas ciudades europeas, la construcción de mercados cubiertos planteó el reforzamiento de la gestión pública sobre el abasto, reconociéndolos como "una fuente de ingresos no despreciable en un contexto de déficit municipal crónico". Además, la concentración del comercio en edificios propició reformas urbanas importantes, como la reorganización de los usos del suelo, calles y espacios públicos, y su distribución por la ciudad les dio un "papel polarizador de barrio en las compras diarias y en la distribución del comercio al menor". 23

En junio de 1848, una vez terminada la ocupación norteamericana de la capital, el gobierno federal autorizó al cabildo reemplazar los derechos alcabalatorios y aduanales suprimidos con impuestos directos a algunos establecimientos comerciales. La corporación municipal se vio suspendida en varias ocasiones entre 1848 y 1853, pero sus gestiones sobre la recaudación de dichos arbitrios, mientras estuvieron vigentes, propiciaron el aumento de sus ingresos y, en consecuencia, el crecimiento de la ciudad a partir de la redistribución de establecimientos comerciales y la inversión en obras públicas.24 Los comercios menos rentables se trasladaron al área en que se gravaba a los locales con las contribuciones más bajas, principalmente al oeste de la ciudad, cuyas calles y servicios comenzaron a regularizarse en la década de 1840. Este fenómeno también incidió en la creación de fuentes de empleo, vivienda accesible y, respectivamente, migración poblacional, cuyas demandas de productos de primera necesidad serían cubiertas con la formalización de mercados en plazas con antecedentes comerciales.25

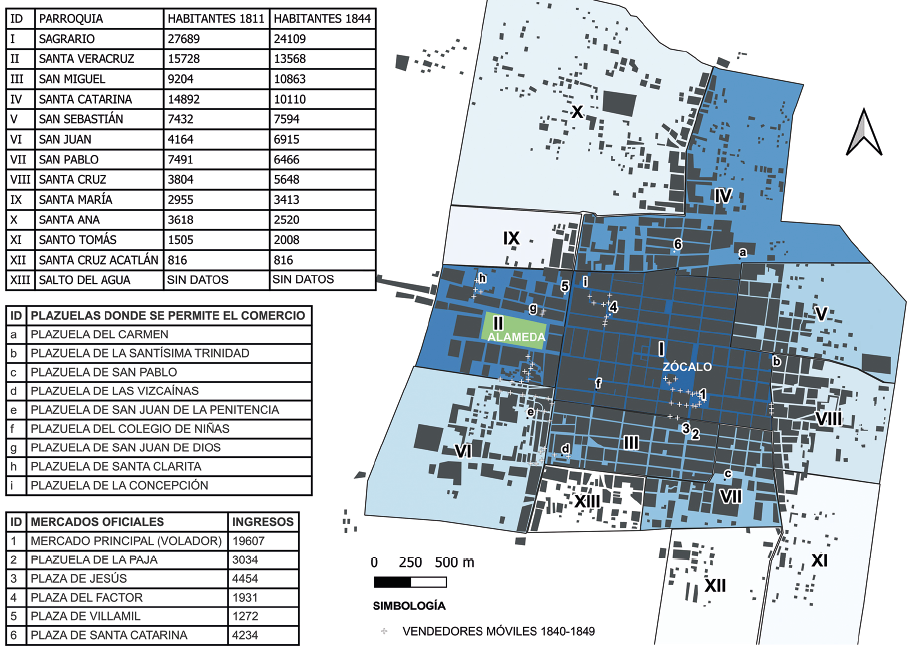

Según consta en el mapa 2, la relación entre la distribución de la población con los ingresos de los mercados oficiales en 1845 da algunas pautas para entender el proceso de su descentralización a partir de 1850. El mercado principal, con los ingresos más altos registrados por la comisión de mercados, permaneció en la parroquia más poblada de la ciudad, la del Sagrario, de la cual se eliminó la plazuela del Factor en 1850 para la construcción del Teatro Iturbide (1851-1856). Además, es muy posible que el mercado del Volador también abasteciera a la parroquia inmediata de San Miguel, la tercera más poblada. Si bien, en San Miguel se ubicaban las plazas de mercado de Jesús y la Paja, cuyos rendimientos eran considerables, las autoridades optaron por eliminar el comercio de la Paja en 1855. En el caso de Jesús, aunque se compró la plaza en 1850, la construcción de un mercado cubierto se vio constantemente interrumpida debido a que los recursos se destinaban al mantenimiento del mercado principal. Así, los comerciantes de la Paja y el Factor fueron trasladados a la plazuela de Villamil (en la segunda parroquia más poblada, Santa Veracruz), habilitada como mercado en 1850 con ochenta cajones de madera.26

Mapa 2

Distribución de la población, los mercados y el comercio móvil de alimentos en la

Ciudad de México, 1844-1845

Distribución de la población, los mercados y el comercio móvil de alimentos en la Ciudad de México, 1844-1845

Fuente: Elaboración propia a partir de Diego García Conde, "Plan General de la ciudad de México" (1793, corregido y aumentado por Rafael María Calvo, 1830), MMOYB, CHIS.EXP.M12.V1.0009, y del "Plano general de la ciudad de México" de Almonte, Guía, 1852. AHCM, F. A, S. RM, vol. 3730 y 3731, exp. 146-179; García, "Proceso", 2019; González y Terán, Planos, 1976; Maldonado, Ciudad, 1995, p. 93; Velázquez, Evolución, 1997, p. 96.

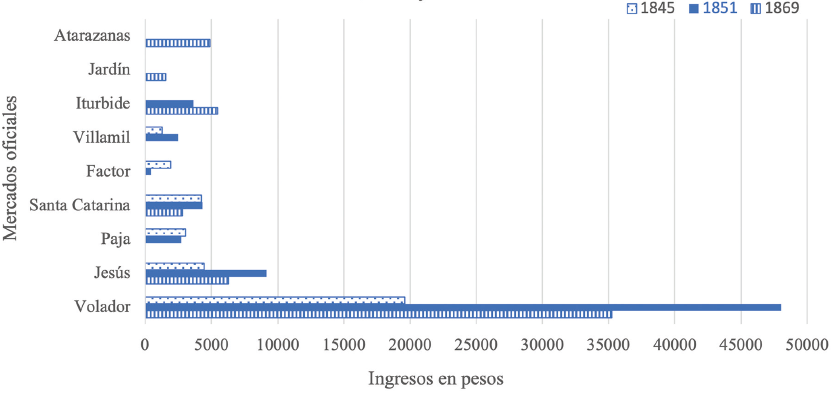

La descentralización de los mercados en la década de 1850 fue de la mano del arreglo de la Plaza Mayor y las calles inmediatas al oeste, lo que contempló la dotación de servicios y construcción de edificios destinados a las élites, negocios de influencia europea y teatros, incidiendo en el aumento de las rentas y contribuciones al comercio en las parroquias centrales. En las inmediaciones del Volador, al este del ahora denominado Zócalo, se implementó un sistema recaudatorio que contempló hasta al comercio móvil. En consecuencia, para 1851 el mercado principal duplicó sus ingresos y el de Jesús tuvo un incremento considerable, reduciéndose en un 30% sólo hasta que se formaron otros mercados (véase gráfica 1).27

Gráfica 1

Ingresos de los mercados de la Ciudad de México en 1845, 1851 y 1869

Ingresos de los mercados de la Ciudad de México en 1845, 1851 y 1869

Fuente: Elaboración propia a partir de AGJN, f. IC, S. AM, vol. 3 y 4 (1851); y Velázquez, Evolución, 1997, pp. 96-97 (1845).

La redistribución de la población que buscaba fuentes de empleo y rentas más bajas fuera del casco central también determinó la formalización de plazas de mercado en el área suburbana a partir de 1850. Los barrios de Santa Veracruz y Santa María, por ejemplo, eran zonas que registraron un crecimiento poblacional natural durante la primera mitad de la centuria y se beneficiaron del traslado de los comerciantes del Factor a Villamil, cuyos ingresos aumentaron de forma importante en 1851. En contraste, la distinción de Santa Catarina como polo comercial desde el periodo virreinal no evitó que sus condiciones materiales precarias -como falta de agua y limpieza- y el aumento del comercio en otras zonas incidieran en la disminución de su población y, gradualmente, en los rendimientos de un mercado inconcluso formado por cajones de madera y mampostería. Por su parte, el aumento de la población en San Juan y Santa Cruz, también áreas de larga tradición comercial, coincidió con la habilitación de mercados en las plazas de San Juan de la Penitencia (1850), y de las Atarazanas, en terrenos del convento de la Merced (1869), cuyos rendimientos gradualmente superarían a los del Volador y Jesús (véase gráfica 1).28

La regularización de calles y callejones tradicionalmente ocupados por el comercio callejero hizo rentable la construcción del segundo mercado cubierto de mampostería de la ciudad, el de Iturbide, una vez adquirida la plaza de San Juan en 1849 (véase imagen 2). Este mercado se volvió una infraestructura indispensable para el abasto de los habitantes del barrio indígena, pero también de los extranjeros asentados en la nueva colonia Nuevo México, donde se estableció un teatro y, posteriormente, el paseo de la Emperatriz (Reforma). Además de que contó con un canal para que los productos llegaran directamente de la Viga sin pasar por el puente de Roldán; este mercado se rigió por un reglamento que tuvo novedades importantes respecto al de 1791, referentes al control de la salubridad e higiene de los locales y productos alimenticios, encaminadas a atenuar los efectos de la epidemia de cólera de 1850.29

Imagen 2

Casimiro Castro y Juan Campillo, "El Mercado de Iturbide", ca. 1855

Casimiro Castro y Juan Campillo, "El Mercado de Iturbide", ca. 1855

Fuente: Castro, Rodríguez y Campillo, México, 1869, s/p.

Mientras el proceso de descentralización de los mercados dio prioridad a los de las parroquias más pobladas (al este y centro de la ciudad), las de San Sebastián, Santa Ana, Santo Tomás y Santa Cruz Acatlán integraron un área suburbana distinguida por un entorno rural de autosubsistencia, condiciones de vida precarias y falta de opciones laborales que limitaban el aumento de su población.30 El mismo fenómeno se replicó en la de San Pablo, a pesar de haber sido un importante bastión comercial articulado por la plaza de toros y el matadero. No obstante, los barrios suburbanos también aseguraban su abasto alimenticio improvisando infraestructuras comerciales y temporales en plazuelas irregulares, muchas de las cuales se tornaron permanentes, generando "espacios y prácticas precarias e informales" sin obtener el reconocimiento de mercados.31

A pesar de que las Ordenanzas de 1840 hicieron posible una mayor intervención de las autoridades superiores en las gestiones del ayuntamiento para la recaudación de impuestos, los ingresos del ramo de mercados no variaron mucho respecto a periodos anteriores, incluso cuando entró en funciones el mercado principal en 1844, ni con el incremento de los arrendamientos un año después. Según el cabildo, esto se debía a la falta de empleados suficientes para registrar a los comerciantes, pues sólo había dos administradores y siete guardas para efectuar el cobro de derechos de los mercados oficiales (Volador, Jesús, Iturbide y Villamil), de plazuelas donde se permitía el comercio (Vizcaínas, Santa Clarita y Santísima), y puestos de temporada de la Plaza Mayor y sus alrededores. En tal contexto, con el restablecimiento del federalismo en 1850 y nuevamente en 1856 (cuando se creó la Dirección de Obras Públicas), la gestión de los recursos recaería por completo en las instancias superiores.32

Si bien, en las décadas de 1850 y 1860 aumentaron de manera gradual y se diversificaron las actividades comerciales y productivas en la ciudad, su distribución espacial no sólo se relacionó con la movilización del mercado inmobiliario, sino con los flujos de población y el aumento de la demanda de productos de primera necesidad. Para sostener el crecimiento urbano sería indispensable consolidar el sistema de mercados bajo una administración municipal dependiente del gobierno federal, según la experiencia centralista. Aunque en 1861 se redefinió la división política del Distrito Federal (vigente hasta inicios del siglo XX), la cual pretendía igualar al ayuntamiento de la Ciudad de México con las otras municipalidades y centralizar su administración, la Intervención Francesa y el establecimiento del Segundo Imperio frenaron las reformas del gobierno juarista.33

"Poca política, mucha administración": la modernización de los mercados a finales del siglo XIX

El crecimiento de la Ciudad de México continuó a paso lento pero constante, impulsado por tres factores principales: la aplicación de la ley de desamortización que contribuyó a movilizar el mercado de bienes raíces, reactivando la economía y la inversión en servicios públicos; la consolidación del suelo urbano hacia áreas rurales y pantanosas que se fueron desecando; y la subordinación del ayuntamiento al gobierno del Distrito Federal y a la Secretaría de Justicia y Fomento, la cual afianzaría el poder regulador del Estado sobre la propiedad y el espacio urbano concebido ya de manera integral.

No obstante, si bien las sociedades inmobiliarias sustituyeron a la Iglesia en el arriendo de propiedades habitacionales y comerciales, el proceso de reedificar inmuebles, fraccionar terrenos y dotarlos de servicios sería lento y bastante desigual en cada zona de la ciudad.34

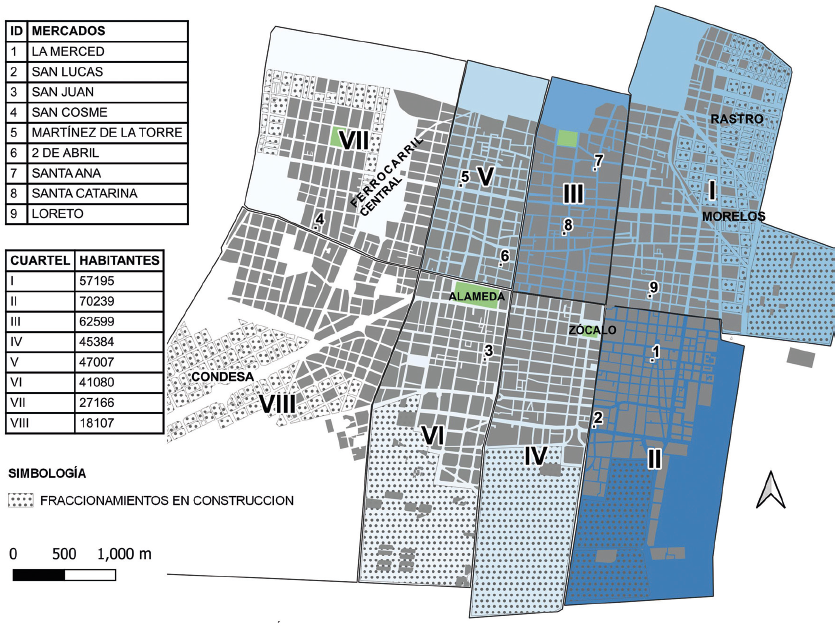

La habilitación de vías y medios de comunicación como los tranvías de tracción animal y el ferrocarril no hicieron más que contribuir a tal proceso de estratificación. Las primeras rutas se destinaron al transporte hacia las villas de recreo de Guadalupe, la Romita y el Peñón de los Baños, favoreciendo el poblamiento de las colonias de Nueva Tacubaya, Barroso, Santa María y Buenavista (posteriormente Guerrero), a pesar de que terminaron de poblarse y dotarse de servicios ya entrado el Porfiriato (estas dos últimas se aprecian en el mapa 3 como fraccionamientos en construcción). Sólo gradualmente, con el abaratamiento del servicio, el ferrocarril de Guadalupe (inaugurado en 1857) reactivaría el comercio en los barrios populares de Tlatelolco, Peralvillo y Santa Ana, y el de Tacubaya (1858) acercaría a los obreros a la fábrica de papel en Tlalpan, y a otros trabajadores al centro de la ciudad donde muchos se empleaban en el comercio, los servicios y en la floreciente industria.35

Mapa 3

Distribución de los mercados y las plazas de mercado en la Ciudad de México, 1870-1880

Distribución de los mercados y las plazas de mercado en la Ciudad de México, 1870-1880

Fuente: Elaboración propia a partir de José C. Colmenero, "Plano topográfico de la ciudad de México", 1872, MMOYB, COYB.DF.M43.V2.0077, y del "Plano general de la Ciudad de México", Litografía Debray y Sucs. Editores, 1881, MMOYB, CGF.DF.M5.V2.0151. El Municipio Libre, 29 de enero de 1885, pp. 1 y 2; 28 de marzo de 1885, p. 1.

El triunfo definitivo del liberalismo sobre el monarquismo puso fin a la lucha de facciones políticas y permitió dar continuidad a la transformación del centro de la ciudad en núcleo administrativo y de negocios, dotándolo con los servicios más modernos mientras se multiplicaban los giros comerciales destinados a las élites y clases medias. En consecuencia, parecía lógico continuar el desplazamiento de los mercados de alimentos al área suburbana. Con el visto bueno del gobernador del Distrito, en 1868 el ayuntamiento publicó una convocatoria para la presentación de proyectos de dos mercados principales que sustituyeran al Volador: uno al oeste en la plazuela de Madrid y otro al este en terrenos del exconvento de la Merced. Además, al no ser "suficientes para el abasto público", se propuso edificar "tres más pequeños en la plazuela de Loreto, San Lucas y Santa Catarina", así como arreglar los de Iturbide, Jesús y el Jardín (al que se trasladó el de Villamil en 1859 cuando inició la obra de la estación del ferrocarril de Guadalupe) (véase mapa 3). El mercado de Jesús sería entregado por el contratista Eduardo Davis el 4 de enero de 1869, mientras el ingeniero Santiago Méndez y su hermano Eleuterio iniciaron la construcción del mercado de Guerrero en la plazuela de Madrid, financiado con parte de los ingresos del ramo de mercados. Inaugurado el 6 de mayo de 1870, éste último fue el primer mercado cubierto elaborado con muros de mampostería y estructuras de fierro importadas de Europa, según la tendencia londinense y parisina de emplear materiales más resistentes que simbolizaran el progreso tecnológico e industrial de sus naciones.36

Estas obras fueron posibles debido a una serie de medidas impulsadas por los gobiernos de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. La desaparición definitiva de las parcialidades de indios en 1868 contribuyó a eliminar las trabas al libre comercio. En el mismo año, una ley sobre fondos municipales integró la recaudación de mercados a los arbitrios, aumentó los derechos para establecer expendios de frutas y verduras en mercados, plazas, zaguanes y calles dónde estuviera permitido, y mandó al administrador general de mercados elaborar padrones para hacer más eficiente el sistema de recaudación. Para vigilar el cumplimiento de la nueva legislación, en la década de 1870 comenzó la institucionalización del cuerpo de policía. Además, el Reglamento del Consejo Superior de Salubridad de 1872 puso en las manos de especialistas, higienistas, médicos y veterinarios el control de la calidad y salubridad de los alimentos. No obstante, al igual que en las décadas anteriores, los recursos obtenidos no fueron suficientes para renovar ni dar mantenimiento a todos los mercados, muchos de los cuales estaban en ruinas.37

Si bien los gobiernos reformistas sentaron las bases para el crecimiento urbano que permitió dar continuidad a la descentralización de los mercados, la transición del poder al grupo de los "tuxtepecanos", encabezado por Porfirio Díaz, favoreció la definición más concreta de procedimientos y medidas sobre el control y fiscalización del abasto, tendencia que continuó en el gobierno de Manuel González. El reglamento del 28 de noviembre de 1882 integró inspectores de primera y segunda clase, bajo la supervisión de un intendente, para recorrer todos los mercados, plazas y calles donde existiera comercio al aire libre, para evitar la venta sin licencia, su falsificación y el expendio de alimentos adulterados. También se emplearon recaudadores de contribuciones facultados para emitir multas y veladores para vigilar que se mantuviera la limpieza, prevenir robos o incendios en las noches.38

Para la década de 1880, la recuperación de las finanzas municipales y un mayor control del comercio hicieron posible la inversión en el equipamiento para el abasto, lo que permitió la formación de un sistema de mercados cubiertos "repartidos en todas direcciones y ubicados de modo que no queden en el centro ni en la circunferencia de la ciudad". El mercado central, al oeste de la ciudad, sería el de la Merced; al este se rehabilitaría el de San Juan; al norte, el de Santa Catarina; al sur se construiría uno en la plazuela de San Lucas, cerca del matadero; y otro al noroeste, en la plazuela de Juan Carbonero. Tal distribución buscaba "la limpieza y ornato de la ciudad", pero también "la comodidad de los consumidores" y el aumento de las rentas municipales, evitando "la aglomeración excesiva del expendio de verdura en el mercado central y en las calles y plazuelas de los suburbios (véase mapa 3)".39

Para financiar las obras se determinó la venta de los mercados de Jesús y de Guerrero, pues debido a su ubicación y disposición nunca se ocuparon del todo, y sus rendimientos no eran suficientes para su mantenimiento. Además, por primera vez, la Dirección de Obras Públicas se encargaría de realizar los proyectos y supervisar la construcción. La primera obra realizada fue la reconstrucción del mercado de Iturbide, ante el inminente derrumbe de su techo. Inaugurado en enero de 1880, el edificio quedó centrado en la plaza de San Juan, ostentando una estructura y techo de láminas de fierro, lo que mejoraba la circulación y ventilación. El de Santa Catarina también se reconstruyó para dotarlo de tiendas más amplias. Se hizo de ladrillo y "los techos de las tiendas y pabellones de crujía con esqueleto de madera y cubierta de lámina de fierro", además que el tinglado central también fue "todo de fierro". Fue inaugurado el 15 de agosto de 1881, a la par de la calle que iba del Puente de Tezontlale a la garita de Peralvillo, lo que facilitaría el transporte de mercancías a dicho mercado.40

El traslado del mercado central a la Merced fue indispensable para sacar las infraestructuras para el abasto de los alrededores de la entonces denominada Plaza de la Constitución. La obra inaugurada a finales de 1880 fue financiada con el dinero de la venta del mercado de Guerrero y con los aumentos de los ingresos del ramo de mercados. Contó con un edificio y un tejado para el comercio al aire libre, la administración y los "excusados", además de un muelle al que llegarían los productos transportados por los canales desde las zonas agrícolas del sur del Distrito. La ocupación inmediata del mercado se debió a la tradición comercial del barrio, a la ruina en que quedó el Volador después de su incendio en 1870, a cambios en el uso del suelo a partir de la desamortización y a sus funcionales vías de comunicación. Además, su importancia creció al convertirse en una obra representativa de la arquitectura moderna del régimen porfirista, con su estructura de fierro con pilastras de piedra y paredes de manipostería (véase imagen 3).41

La modernización de las infraestructuras para el abasto, con el empleo de los sistemas arquitectónicos en boga, comenzó a dar legitimidad al régimen, y éste no reparó en ceremoniales con visos nacionalistas para inaugurar las obras representativas del progreso material de la capital del país. Por ejemplo, el mercado de la plazuela de Juan Carbonero, nombrado "2 de Abril de 1867" para conmemorar las hazañas militares de Díaz, fue inaugurado en la misma fecha el año de 1882, a la par de las obras de dotación de agua de la ciudad. El gobernador y los miembros del cabildo arribaron al lugar desde la Plaza de la Constitución en un wagon del ferrocarril. El acto concluyó con el toque del himno nacional. Además, el edificio contó con muros de ladrillo, techos "de vigas con casco de enladrillado" para las tiendas, administración, inodoros, y fierro en los tinglados. Innovación, esta última, que hizo más resistentes las estructuras tradicionales de los mercados pequeños (techados sin paredes), y que siguió implementándose en el deteriorado Volador y en el que se formó en las inmediaciones del desaparecido mercado Guerrero.42

Sin embargo, el resto de las obras proyectadas se interrumpieron entre 1883 y 1885, en el contexto del descontento social por la devaluación de la moneda de cobre y el reconocimiento de la deuda inglesa, pero cobraron impulso en 1886. La reelección de Díaz hizo posible la centralización administrativa definitiva de la ciudad en el gobierno del Distrito Federal frente a un ayuntamiento que carecía de fondos y terminó por depender de subsidios federales y préstamos para cubrir sus gastos corrientes. Así, el régimen porfirista se sostendría en el progreso material de la capital con el impulso de obras públicas, incluyendo la modernización de los mercados, contribuyendo a marcar contrastes socioeconómicos en una ciudad que en el último tercio del siglo XIX" se extendió más de 25%, trasformó su apariencia" y duplicó su población, de 200 000 habitantes en 1876, llegó a 330 000 en 1895.43

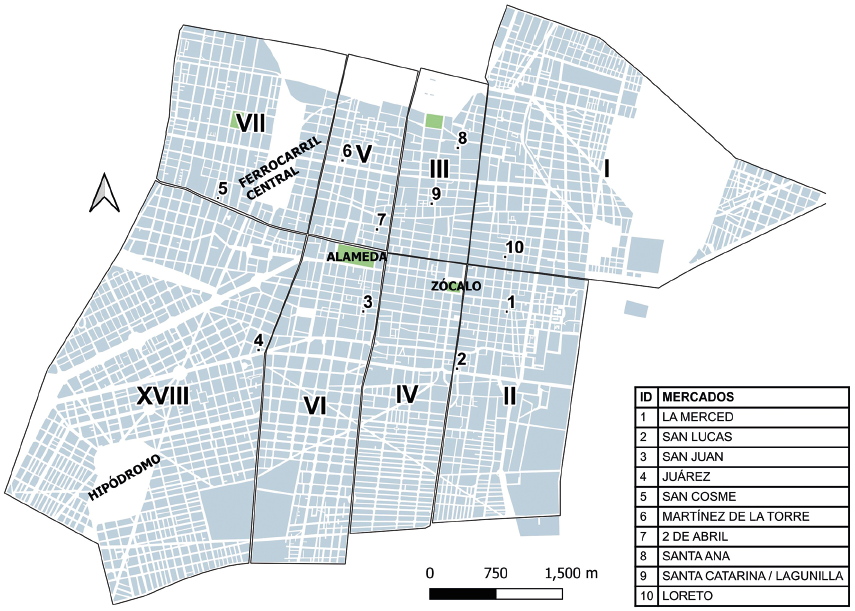

Así, para 1900, la distribución poblacional por cuartel tuvo cambios importantes y también estuvo asociada con la consolidación del sistema de mercados descentralizado en las décadas anteriores (véase mapa 4). A diferencia de la distribución poblacional de 1844, concentrada en las parroquias centrales, al oeste y al noreste, para finales de siglo la población capitalina aumentó al este de la ciudad, sobre todo en el cuartel II, donde se encontraba el mercado central de la Merced y el de San Lucas (inaugurado en 1888). Se trataba principalmente de barrios ruralizados, considerados arrabales, que carecían de servicios y, muchas veces, del reconocimiento como zonas habitacionales, como se aprecia en el cuartel I, donde se formaron las colonias Morelos y Rastro, al norte del mercado de Loreto (1888). En el caso del cuartel III, se reconoce su tradición comercial como entrada de productos del Estado de México, mismos que se distribuían en el mercado de la plaza de Santa Ana y en el de Santa Catarina. Por otra parte, para el abasto del cuartel v fue muy importante el mercado 2 de Abril.44

Mapa 4

Distribución de la población y los mercados en la Ciudad de México, por cuartel, 1895-1903

Distribución de la población y los mercados en la Ciudad de México, por cuartel, 1895-1903

Fuente: Elaboración propia a partir de "Reducción del plano oficial de la Ciudad de México", Compañía Litográfica y Tipográfica S. A., 1900, MMOYB, CGF.DF.M5.V1.0092. Resultados del censo de 1900 en la Ciudad de México: La Patria, 2 de noviembre de 1900, p. 1 y El Tiempo, 6 de noviembre de 1900, p. 1.

Por su parte, la urbanización de Santa María la Ribera aparentemente cerró su plaza central al comercio, pero propició la construcción del mercado de San Cosme (1886) para el abasto de las colonias Santa María y San Rafael (antes de los Arquitectos) destinadas a las clases medias. En 1895, entró en funciones el mercado Martínez de la Torre, en la plazuela del mismo nombre, financiado con fondos del ramo y una pequeña suma recolectada por la junta patriótica del cuartel entre los vecinos de la colonia Guerrero, la cual "en muy poco tiempo ha alcanzado notabilísimo desarrollo en beneficio del bienestar de clases honorables de nuestra sociedad". Se trataba de un edificio "amplio, cómodo y bien ventilado, que contiene en su interior ochenta tiendas y cincuenta en su exterior, situado debajo de un cobertizo de lámina, sostenido por columnas de fierro", además de que se le adosaron los tinglados de fierro del Volador y del pequeño mercado de Guerrero, que tuvo que desaparecer.45

En contraste, el cuartel IV quedó libre de mercados para dar pie a la construcción de edificios "de varios pisos" de estructura de fierro destinados a la administración pública federal (el Correo Central y la Secretaría de Comunicaciones) y para compañías privadas (La Mutua, la de Comercio y La Mexicana). En el caso de los cuarteles VI y VIII, se fraccionaron para formar las colonias Roma, Condesa y Juárez, habitadas por las élites y clases medias en ascenso. Así puede explicarse la creación de espacios exclusivamente habitacionales al oeste de la ciudad, donde las plazas de mercado brillaron por su ausencia mientras aparecían calles amplias y arboladas, jardines y parques que dieron nuevos usos a las plazas públicas. Además de que la densidad poblacional era menor, se podría pensar que buena parte de sus habitantes contaban con recursos para proveerse del abasto cotidiano de diversas formas, con medios de transporte propios y empleados.46

Tomando en cuenta lo anterior, se explica que el último impulso para mejorar los mercados se diera entre 1895 y 1903, aún bajo la administración del cabildo, pero con la intervención de las secretarías de Gobernación, Hacienda, del gobernador del Distrito y del propio Díaz. En 1901, por orden presidencial, se expropió al ayuntamiento el terreno del mercado del Volador, expulsando a los pocos comerciantes que lo ocupaban, mientras que la Secretaría de Hacienda compró el terreno del mercado de Santa Catarina para establecer escuelas públicas. Al año siguiente se hicieron mejoras a los mercados de la Merced, San Juan, Santa Ana y se ampliaron el 2 de Abril y Martínez de la Torre. Finalmente, para sustituir el de Santa Catarina se construyó un nuevo mercado en la plazuela de la Lagunilla en 1903.47

La institucionalización y centralización de la administración pública por parte del Estado fueron posibles con el establecimiento de una oligarquía política sustentada en una legislación moderna y positivista que rompió definitivamente con los principios jurídicos de Antiguo Régimen. En la base del nuevo orden, la Ley del 26 de marzo de 1903 inició una importante reforma de la organización política municipal. El ayuntamiento de la Ciudad de México quedó como un órgano consultivo y de vigilancia a través de sus comisiones. Los impuestos y rentas del Distrito se incorporaron a la hacienda federal a través de la Dirección General de Rentas del Distrito Federal, la Subdirección de Contribuciones Directas y la de Ramos Municipales. El Consejo Superior de Gobierno, dependencia federal que quedaría bajo la dirección del gobernador del Distrito, del presidente del mismo Consejo y del de la Dirección General de Obras Públicas, se ocuparía del gobierno político y administrativo del territorio comprendido en la entidad federativa.48

Aunque los nuevos mercados, como parte nodal de las infraestructuras del abasto capitalino, también fueron planeados como símbolos de la modernidad a la que aspiraba el régimen, su distribución y características, aunadas a su relación con otros polos comerciales, vías de comunicación, espacios laborales y habitacionales, pusieron en evidencia la estratificación socioeconómica de una ciudad que no paró de crecer. Si bien la modernización arquitectónica y de obras públicas en el centro y oeste de la ciudad se relaciona con el surgimiento de importantes zonas residenciales, comerciales, de oficinas, incluidas las de gobierno, esta nueva realidad contrastaba con la precariedad de las colonias habitadas por clases medias y obreras, así como los viejos barrios populares del norte y este de la ciudad. Asimismo, el aumento de la población, motivado por la migración de nacionales y extranjeros, y la demanda de mano de obra industrial contribuyeron a acentuar las diferencias de clase, la competencia laboral y el subempleo.49

La reglamentación sobre el arreglo de los espacios públicos, la limpieza, el orden y control sobre la población, sus hábitos y actividades, siguió aplicándose con mayor esmero en la zona centro y oeste de la ciudad. En contraste, en los suburbios, sobre todo al este y al norte, pudo existir cierto margen de negociación en la aplicación de los reglamentos, lo que propició la tolerancia de usos y costumbres como la presencia del comercio callejero en los alrededores de los mercados y otros espacios públicos. Si bien la Ley de 1903 determinó que cada nueva colonia debía contar con espacio para un mercado, no hay registros de la construcción de alguno nuevo, pues el ramo municipal de mercados cesó sus funciones en el mismo año. Fue hasta 1912 cuando el presidente del ayuntamiento se dirigió a la Subdirección de Ramos Municipales para informar la apertura del mercado Juárez (proyectado años antes) en la colonia del mismo nombre, y para justificar la falta de una ceremonia de inauguración debido a que era un edificio "modesto" (véase mapa 5).50

Mapa 5

Distribución de los mercados en la Ciudad de México, por cuartel, 1909-1912

Distribución de los mercados en la Ciudad de México, por cuartel, 1909-1912

Fuente: Elaboración propia a partir de "Plano del progreso de la Ciudad de México durante el gobierno de Porfirio Díaz", Litografía y Grabado A. Portilla-Ia Pila, 1909, MMOB, CGF.DF.M6.V7.0462. AHCM, F. GD, S. FM, vol. 1102, exp. 49.

Consideraciones finales

Las líneas anteriores muestran cómo los cambios políticos influyeron en la forma en que creció la Ciudad de México y en la distribución de su población a lo largo de la segunda mitad del siglo xix. Analizar este fenómeno a través del proceso de formación de un sistema de mercados descentralizados, con especial atención en su materialidad, hizo posible entender que las infraestructuras y equipamiento urbano, además de su importancia para el sostenimiento de la ciudad, son expresiones de poder político.

En lugar de ser algo singular, la infraestructura es en cambio una articulación de materialidades con actores institucionales, regímenes legales, políticas y prácticas de conocimiento que están en constante formación a través del espacio y el tiempo. En consecuencia, los constructores de sistemas rara vez construyen las infraestructuras desde cero. En cambio, se crean a través de proyectos de mantenimiento, reparación y mejoras. Tienen historias y "crecen" gradualmente en un entorno temporal, espacial y político dinámico. Se forman con las moralidades y materiales de la época y momento político en el que se encuentran.51

Si bien la centralización administrativa lograda entre las experiencias centralista y federalista permitió una mejor organización y control del abasto y sus espacios de distribución, sus características y relevancia no fueron homogéneas. Mientras algunos mercados se constituyeron en símbolos de progreso, infraestructuras conectadas con vías de comunicación y servicios modernos en las colonias más céntricas y en aquellas habitadas principalmente por las clases medias, otros permanecieron como infraestructuras improvisadas, sobre todo en las colonias populares caracterizadas por la precariedad de sus servicios públicos.52

Finalmente, aunque no fue el objetivo de la investigación, se debe señalar que aún faltan estudios que profundicen en el papel de los usos y costumbres, de los acuerdos cotidianos, en la modernización administrativa y de las infraestructuras para el abasto capitalino durante el Porfiriato. Es decir, una historia social del desarrollo de los mercados capitalinos también contribuiría a esclarecer la recepción de la nueva legislación y las instituciones que hicieron posible el crecimiento de la Ciudad de México en este periodo tan importante de su historia.