Introducción

El movimiento higienista internacional posibilitó, en la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, la introducción de una serie de normas sanitarias destinadas a garantizar la salud pública en las ciudades que experimentaban una transformación acelerada por todo el mundo. En esta lucha contra la enfermedad, el objetivo fue reducir las condiciones insalubres de la vida urbana y su ensanchamiento en el suministro urbano de agua.1 Así, la ciudad se concibió como una entidad que permitiera el desarrollo de una sociedad y, por tanto, el control especializado sobre el crecimiento de la ciudad moderna debía encontrarse en su planeación.2 Este proceso no sólo tenía en cuenta aspectos funcionales, ecológicos y estéticos,3 también pretendía acrecentar el orden moral, social y territorial de una ciudad en rápido crecimiento. Su ejecución incluyó la limpieza, pavimentación y ensanche de calles, la creación de paseos y jardines públicos para el ocio y el recreo, así como el trazado de servicios como el suministro y desagüe de las aguas urbanas.

De tal forma, y visto en conjunto, con este enfoque los edificios, los terrenos y las calles necesitaron una serie de instalaciones interconectadas que proporcionaran los servicios básicos para su adecuado funcionamiento moderno e higienista. Estas infraestructuras se convirtieron gradualmente en la base material para el desarrollo de la Ciudad de México. Parte de esta nueva organización fue el caso del agua urbana, la que fue estableciendo una relación cíclica entre su uso y su destino, que partía desde el abastecimiento hasta su desalojo. Esto dio lugar a la aparición de servicios específicos de saneamiento, suministro y desagüe de las aguas urbanas.4

En esta perspectiva, fue imprescindible tener en cuenta las características del entorno natural, los recursos hídricos disponibles y la organización urbana, convirtiendo al abastecimiento de agua en una necesidad vital en la planeación de la ciudad moderna.5 Con esto en mente, y con el objetivo de conseguir una ventaja constructiva, también se buscó un material capaz de adaptarse a distintas condiciones a lo largo de su vida útil, lo que implícitamente añadía un adelanto tecnológico y arquitectónico.6

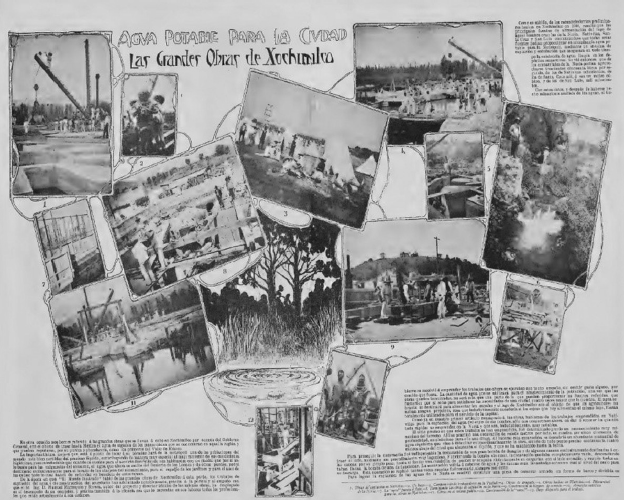

En ese sentido, sobresalió el desarrollo y ensayo del concreto armado en sus instalaciones. Las prácticas y experiencias adquiridas más tarde se generalizaron en la construcción de la ciudad moderna. Así, en esta alegoría7de la modernidad, anunciada por el desarrollo tecnológico de la arquitectura ecléctica de concreto que precisan las obras hidráulicas de la Ciudad de México a principios del siglo XX, cuyo condicionamiento entre instalaciones y tuberías subterráneas lo convierte en un conjunto monumental moderno (véase imagen 1).8 De esta forma, el concreto fue un agente de cambio intangible que hizo posible su propia materialización.

Imagen 1

"Agua potable para la ciudad. Las grandes obras de Xochimilco"

"Agua potable para la ciudad. Las grandes obras de Xochimilco"

Fuente: El Mundo Ilustrado, México, 1907, vol. 14, t. 1, núm. 24, pp. 816-819.

El concreto, agente de cambio en la construcción moderna de la ciudad

El siglo XIX en Europa se encontró marcado por las numerosas transformaciones económicas y sociales. Estos cambios llegaron a América a raíz de las revoluciones de índole científica, industrial y burguesa, y dieron lugar a la aparición de una sociedad urbana de carácter técnico, en contraste con una antigua sociedad costumbrista. Este aumento de la migración del campo a la ciudad aceleró los procesos de urbanización, acentuando diversos problemas de habitabilidad en las ciudades.9 En México, al comienzo del siglo XX, personajes de diversas disciplinas, como los doctores Domingo Orvañanos, Manuel Uribe, Eduardo Liceaga, Ricardo Marín, Anselmo Camacho, los ingenieros, arquitectos y constructores como Antonio Peñafiel, Antonio M. Anza, Roberto Gayol, Guillermo Beltrán y Puga, Miguel ángel de Quevedo, Luis Espinosa, Manuel Marroquín y Rivera, Manuel Torres Torrija, Nicolás Mariscal, Antonio Rivas Mercado, Manuel Ortiz Monasterio, entre muchos más, se esforzaron por vincular el espacio público con las instalaciones necesarias para el funcionamiento urbano para crear una ciudad moderna. En este sentido, el espíritu moderno mexicano de la época permitió que los conocimientos y la experiencia compartidos entre las profesiones contribuyeran al desarrollo de una cultura técnico-tecnológica.10

Particularmente, en el caso de la Ciudad de México, un crecimiento acelerado unido al entorno lacustre precipitó al deterioro de las condiciones sanitarias.11 Esto añadió una complejidad mayor al aprovechamiento de los recursos naturales circundantes, lo que implicó retos técnicos, constructivos y arquitectónicos singulares y devino para finales del siglo XIX e inicios del siglo XX en importantes proyectos de investigación y reordenamiento administrativo, político, económico y demográfico de toda la ciudad que derivaron en la planificación de la infraestructura, particularmente la relacionada con el abastecimiento de las aguas urbanas.

El reto técnico detrás de estas obras fue tal que su ejecución simbolizó el estadio de civilidad, racionalidad y modernidad que no sólo la ciudad aspiraba alcanzar, sino todo el país. Su relevancia permitió el desarrollo y la experimentación de productos y materiales de novedosos,12 dotando a esta arquitectura técnica de un lenguaje ecléctico que garantizaba el estilo y carácter ornamental13 requeridos por este moderno conjunto monumental.14 requería. Con esto en mente, se buscó un material de construcción que pudiera adaptarse a diferentes condiciones de trabajo.15 Así fue como se optó por el uso del concreto,16 considerado el material que haría posible la correcta ejecución de las obras:

Para el Ingeniero de hoy en día, el concreto tiene una importancia capital, pues es el material que derrotará a todos los conocidos. El admirable principio de poder hacer roca en frío, darle la forma que se quiera, manejándola como plástica arcilla, e introducir después fibras, por decirlo así nerviosas, fibras de tensión, el acero, allí donde se necesita, obteniéndose por fin la construcción duradera a través de los tiempos, constituyen el sistema moderno constructivo llamado cemento armado, que invade el mundo entero en variaciones infinitas.17

Esto se debió a que este producto constructivo podía producirse en cualquier lugar, optimizando los costes y plazos de construcción de las obras. Sin embargo, al tratarse de un producto de construcción relativamente nuevo,18 el verdadero reto consistía en traducir las experiencias internacionales a la realidad nacional, en particular a la conciencia de los profesionistas del entorno lacustre para su ejecución:

La propiedad esencial del betón así formado es la de endurecer rápidamente bajo del agua, formando después del endurecimiento una masa monolítica y prestando como consecuencia importantes servicios en la construcción de los cimientos en terrenos compresibles, fangosos o húmedos, como el suelo del Valle de México en general y el de esta Ciudad en particular.19

En ese sentido, además de la propia investigación20 realizada dentro de la misma obra y a partir de antecedentes experimentales,21 destacó la relacionada con los usos del concreto en las obras de abastamiento de agua, la cual inició una transmisión de conocimientos con la promoción de los cambios en los hábitos de construcción y el uso de nuevas tecnologías, en la que existía más aspiraciones que certezas, convirtiendo sus instalaciones en experiencias productivas:

Ponerse a trabajar el cemento armado sin previa y cuidadosa preparación, y sin un programa definido hasta sobre la misma sucesión en que se deben de desarrollar las operaciones, para no deformar las partes frescas con sobrecargas prematuras, y no andar improvisando moldes, pisones, cinceles, y hasta de los peones un herrero que corte y doble las varillas, es un error que solamente se concibe por los neófitos que aún somos todos los Ingenieros en el cemento armado. Pues no olvidamos, que aún no hay una teoría sobre él universalmente reconocida y aceptada, si no como la verdadera, al menos como la mejor.22

De esta forma, la responsabilidad por el suministro de agua y sus instalaciones complementarias no sólo representó un desafío en sí mismo en toda su extensión geográfica, también lo fue en la implementación en el uso del concreto.23 Esto se manifestó en la diversidad de aplicaciones que los ingenieros diseñadores y constructores de estas obras idearon en el proceso constructivo en sí, y en la organización estructural, arquitectónica y decorativa de toda la obra en su conjunto.

En este moderno conjunto monumental se complementaron la academia, el gremio constructivo y el mismo estado. Esta actitud racional y práctica de los positivistas experimentales permitió, mediante su experiencia y conocimientos, dejar una huella cultural tecnificada en la transición del siglo XIX al siglo XX.

Posteriormente, con la legitimación del concreto en la construcción y la arquitectura de la Ciudad de México, sus prácticas se volvieran comunes durante el siglo XX, convirtiéndose en el material y el sistema constructivo hegemónico. En este sentido, el concreto adquiere un significado político como materialización del progreso, y se convierte un material hegemónico que crea un discurso capaz de construir una sociedad moderna.

El aprovisionamiento de agua: planeación urbana moderna

En 1899, el Ayuntamiento de la Ciudad de México encargó estudios para satisfacer la creciente necesidad de agua potable. Dos años después, el ingeniero Manuel Marroquín y Rivera propuso un proyecto para abastecer y distribuir agua de los manantiales de Xochimilco. Al aprobarse este proyecto en 1902, se creó una comisión especial para el seguimiento en la planeación y la supervisión de la obra.

Dado que las infraestructuras debían ser funcionales más que estéticas, no por ello la arquitectura técnica usada dejó de tener un lenguaje ecléctico que, por su estilo y carácter ornamental, aseguraba la monumentalidad de un edificio representativo de la época.24

La variedad de componentes como tuberías, diversos productos de construcción, materiales metálicos, maquinaria y equipamiento procedían originalmente de proveedores extranjeros debido a la falta de tecnología comercial local imperante. Así, el trabajo permitió inicialmente la experimentación y la adaptación a las tecnologías extranjeras y en cuanto se instauraron soluciones particulares, la cultura técnica se consolidó. Las casas de bomba y el acueducto de Xochimilco se iniciaron en 1903; entre 1905 y 1911 se construyeron los depósitos reguladores y la casa de bombas en la colonia Condesa. Finalmente, la red de tuberías se instaló entre 1911 y 1913 (véase imagen 2).

Asimismo, estas obras debieron preservar cuestiones fundamentales de efectividad,25 como dotar de 500 litros por habitante,26 trazar y planificar las obras de captación y conducción de las aguas, considerar las caídas aprovechables para fuerza motriz, la filtración y purificación de las aguas potables, contar con diversas revisiones e implementaciones al proyecto final, así como la protección de los bosques preservadores de los manantiales.27

Para asegurar fluidez, calidad y economía de las dotaciones, se plantearon dos propuestas: la desarrollada por William Mackenzie y la formulada por Manuel Marroquín y Rivera. El primer plan consistía en arrendar el agua de los manantiales de Almoloya a la Ciudad de México durante cincuenta años.28 Esta propuesta continuaba las viejas tradiciones de construcción, como los acueductos abiertos de mampostería, insistía en la distribución comunal29 que los higienistas buscaban extinguir, y pretendía privatizar el servicio, lo que parecía negar el sentido del agua como bien público.30

El segundo plan del ingeniero Manuel Marroquín y Rivera, completó una investigación extensiva realizada por Antonio Peñafiel31 sobre el suministro de los manantiales cercanos a la ciudad: Rio Hondo, Tlalnepantla, Xochimilco y Chimalhuacán.32 El proyecto aprobado en 1903 por el H. Ayuntamiento de la Ciudad de México agregó aportaciones de una Comisión Especial integrada por especialistas en el saneamiento y el drenaje urbano, con los ingenieros Luis Espinosa y Roberto Gayol.

En este proyecto, con la introducción de conceptos higiénicos en las obras, se incorporaron los procesos industrializados de recogida, gestión y distribución del agua, así como diversas condicionantes como las limitaciones geográficas de la ciudad, la diferencia de altitudes entre los lagos abastecedores y la lejanía de estos respecto a la ciudad. Su organización urbana, arquitectónica, constructiva y tecnológica guío los procesos y sistemas constructivos entre la misma obra (integración entre los subconjuntos urbanos resultantes), y la dependencia operativa entre las diversas infraestructuras urbanas (saneamiento, desagüe y aprovisionamiento de las aguas urbanas) entre la planeación de la ciudad.

Después, dentro de la operatividad, se fue sumando la electrificación como tecnología vanguardista operativa, y la conservación de los bosques suponía la renovación y preservación de los recursos naturales que se estaban explotando. La ejecución de la obra se llevó a cabo de octubre de 1903 a junio de 1917, con un equipo constructor de 74 profesionales organizado por los ingenieros Manuel Marroquín y Rivera, Carlos Daza y Fernando Arechavaleta. Mientras tanto, en el equipo técnico, entre proyectistas, calculistas y constructores, sobresalieron tanto ingenieros experimentados como estudiantes en búsqueda de experiencia práctica y en vías de término de carrera: Alfredo Alvarado, Eugenio Bedolla, Octavio Dubois, Louis Feuillebois, Manuel Jiménez Cinta, Ricardo Palacio, Alberto J. Pani, Modesto C. Rolland y Fernando Sáyago dentro de un equipo de setenta y cuatro ingenieros. Esta experiencia entre conocimiento y práctica creciente organizarían más tarde disciplinas de grado profesional y de formación técnica como el urbanismo, la ingeniería hidráulica, la ingeniería civil y la arquitectura, así como la inclusión de la seguridad estructural y sísmica.

Por su parte, en la delimitación de esas obras se ejercieron decretos autorizados por el ayuntamiento local y por la legislación federal para expropiar las aguas potables y los edificios para el alineamiento de las calles, el Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento de Obras Públicas de la municipalidad de México, entre otros. Esto delimitó la extensión de la obra con predios, derechos de paso y cruces entre avenidas. De esta forma, con las necesidades urbanas de la infraestructura hídrica se especializaron diversas leyes sobre propiedad, uso, aprovechamiento y gestión del agua. Estas obras hidráulicas, sumadas las infraestructuras complementarías, no sólo permitieron la planificación de la ciudad, también pretendieron reordenar al creciente entorno urbano. La territorialidad de estas obras comprendió al medio lacustre de Xochimilco, donde se encontraban los manantiales brotantes abastecedores (véase imagen 3), el conjunto construido de Xochimilco a la colonia Condesa, la elevación de las aguas de la condesa a Chapultepec y la baja de las aguas de Chapultepec a Tacubaya, y la repartición de Tacubaya a la Ciudad de México.

Dentro de su despliegue territorial, se repartieron condicionantes como la diversidad del ecosistema lacustre, la variedad de composición geológica, la pendiente diferenciada, el sostenimiento de la calidad del agua y del abasto de agua, entre otros. Estas limitaciones favorecieron el uso del concreto como solución óptima a los problemas estructurales y de cimentación, gracias a formas y geometrías austeras fáciles de envolver estéticamente hablando; el carácter monolítico y la continuidad necesaria de las conducciones subterráneas para el transporte de agua; la sucesión entre los elementos estructurales, arquitectónicos y decorativos desarrollaron un sistema constructivo integral.

Así, el director del proyecto, el ingeniero Manuel Marroquín y Rivera, relató:

Se proyectó construir todo el edificio con cemento armado, empleándose este material no solamente en la cámara de bombas, sino también en los muros, en las columnas y en los pisos y techos de los diferentes locales. Los muros exteriores se hicieron el mismo material, pero quedaron revestidos con bloques de piedra labrada para obtener un buen efecto arquitectónico, que no era posible obtener con el cemento.33

Asimismo, en el marco de los experimentos estructurales llevados a cabo con el concreto durante la transición entre los siglos XIX y XX en estas obras, se descubrieron sistemas de construcción híbridos que ya revelan una lógica estructural moderna:34

La mayor parte de los acueductos de concreto armado que en aquella época se conocían, habían consistido en tubos circulares y variaba solamente el sistema de armaduras metálicas empleadas, según los diversos constructores. La mayor parte de estas construcciones seguían fundamentalmente del sistema llamado Monnier35 y consistía en armar el cemento con piezas metálicas dispuestas tanto en el sentido transversal como en el longitudinal.36

Además, en estas obras se hallaron dos importantes funcionamientos: el aprovisionamiento y la distribución.37 El primero contemplaba una casa de bombas por cada uno de los manantiales brotantes abastecedores de Xochimilco: la Casa de Bombas núm. 2 se ubicó en la Noria, la núm. 3 en Nativitas, la núm. 4 en Santa Cruz, y la núm. 5 en San Luis. Estos edificios construidos entre 1905 y 1908 fueron las primeras instalaciones para el control de las aguas. Su programa arquitectónico38 incluía una sala técnica para el control de la maquinaria electrificada en la planta baja; el sistema de extracción con sus bombas y demás tuberías asociadas se ubicaron en un sótano y una galería cerrada inmediata para el almacenamiento y la contención del agua.

El conjunto de espacios subterráneos que se construyeron se solucionó a través de innovadores cajones de cimentación39 realizados con concreto armado o de hierro revestido en concreto. Esta decisión dependía del tipo de suelo hallado, del tamaño del afloramiento y la cantidad de dotación que podía proveer el manantial. El agua iniciaba su recorrido con bombeo mecánico, pues según la topografía del lago de Xochimilco y sus respectivas fuentes de agua, las casas de bomba se ubicaban a menor altura (dentro de las denominadas tierras bajas del lago de Xochimilco) que el ducto cerrado general de conducción hídrica (justo al pie de monte de la serranía baja del Ajusco). Así, el traslado general se vio favorecido por la gravedad, que aprovechó la mayor altitud del lago de Xochimilco en comparación con la Ciudad de México para dirigir el agua hacia el primer regulador general, la Casa de bombas núm. 1 la Condesa. Igualmente, se edificaron inmuebles complementarios construidos en buena parte con concreto (entre diversos acabados, componentes arquitectónicos y sistemas estructurales). Entre ellas se incluyó la casa del ingeniero, que garantizaría un suministro y mantenimiento constante; el vertedero de descargas con un acueducto secundario a cielo abierto separó las líneas de captación y distribución de cada casa de bombas, permitiendo un mantenimiento autónomo respecto al gran sistema de aprovisionamiento; se tendió una línea de conexión general subterránea a lo largo de esta ruta, que luego se conectó a un acueducto general subterráneo.

Además, hubo componentes que no se incluyeron en todos los conjuntos, como el jardín/bosque recolector y conservador del agua de lluvia y de los excedentes temporales, así como los lavaderos comunales para controlar la contaminación inmediata al lugar de extracción. El agua se canalizó a través de un innovador acueducto cerrado construido en ferrocemento entre 1905 y 1908, que tuvo forma circular los primeros kilómetros y posteriormente dominó la forma ovoide (véase imagen 4). En ese sentido se dependió de las características del suelo, pudiendo ser instalado en una galería de concreto o directamente en el terreno natural, pero siempre de manera subterránea. La colocación de las tuberías tenía que garantizar el transporte del agua, en su mayor parte fue subterráneo (véase imagen 5). El conducto principal estaba protegido inicialmente por un cajón de mampostería seguido de una cubierta, luego fue sustituido por un cajón de concreto con cubierta; en ambos casos, se delimitaba directamente por el terreno natural. Conforme se acercó a la Ciudad de México, se introdujo subterráneamente. Así, la calidad del terreno, el material de relleno, la tubería y los trabajos de ejecución, en conjunto, influyeron en el comportamiento del conducto instalado.

Imagen 4

Tramo del acueducto de agua potable en 1908

Fuente: Casasola, "Tramo", en: Mediateca INAH CAT 4597, 1928, versión digital en: <https://bit.ly/3ynQyAn>.

Imagen 5

"The new water-works"

Fuente: James Schuyler, "The new water-works and reinforced concrete conduit of the city of Mexico", en: Engineering News a Journal of Civil, Mechanical, Minning and Electrical Engineering, vol. 55, núm. 16, 1904, pp. 435-439.

Por su parte, la calidad de la tubería dependía de su capacidad, resistencia, durabilidad y construcción, y podían afectar también a la calidad del agua, de manera que se privilegió el uso del concreto con metal desplegado y sus respectivos procesos constructivos. El desarrollo de este acueducto aprovechó la pendiente mayor de las fuentes de abastecimiento para reducirla hasta la ciudad histórica; este circuito cerrado permitió transportar el agua por gravedad y mecanización electrificada. Para que el agua tuviera fluidez y velocidad, la conducción se apoyó desde la estación de bombeo con maquinaria que impulsó el agua, posteriormente la conducción se valió de la gravedad. Sin embargo, para que el flujo de agua correspondiera con el diámetro de tubería, fueron necesarios cálculos resolutivos de la presión, la fricción y la velocidad del agua. La solución se encontró en la geometría del ducto conductor del agua. Este dividió dos tramos de geometría similar: una sección circular y otra sección ovoidal. La primera parte circular, de 1.40 metros de diámetro y 6 455 metros de longitud, se levantó entre la Casa de bombas núm. 5 y la Casa de bombas núm. 4. La segunda parte ovoidal, de sección transversal de 1.90 metros y una longitud de 26 700 metros, se extendió entre la Casa de bombas núm. 4, la Casa de bombas núm. 3, la Casa de bombas núm. 2, la Casa de bombas núm. 1 hasta llegar a la distribución general en Chapultepec.

Se utilizó la sección circular por su geometría, adaptable a cualquier diámetro, que determinó una velocidad constante para el flujo de agua en la tubería, reduciendo las pérdidas por fricción y aumentando la velocidad del agua. Además, la geometría circular aumentaba la resistencia mecánica a la deformación cuando la presión interna era inferior a la atmosférica. Así se implementaron los ductos de ventilación. En ese sentido, cobra significado la afirmación que se tenía sobre estas geometrías:

La forma ovoide es común en las atarjeas de ladrillo o de betón, exceptuando en las atarjeas de intercepción como acabamos de decir, y en las que están destinadas a recibir el agua de lluvia. La forma oval con un gran radio en el fondo se usa cuando hay que remover diariamente una masa considerable de líquidos; las otras formas, tales como la de fondo, plano ligeramente curvo, las que se asemejan a la forma de los túneles de ferrocarril, etc., se usan en casos especiales.40

Para mantener la dirección, la velocidad y la higiene del agua, se utilizaron columnas de ventilación en todo el recorrido, no sólo para precisar las rutas, sino también para garantizar la autonomía de la operación principal. Superficialmente, los respiraderos previeron un número secuencial para la identificación mediante una equidistancia de 333 metros;41 les caracterizaba la altura de cinco metros. Subterráneamente, se crearon pozos de registro para la inspección, el aislamiento y la renovación de secciones de reparación aisladas. Junto a ellos había un rebosadero al aire libre, construido en concreto armado, que canalizaba el agua hacia las tomas correspondientes para su rápida recuperación.

Este primer proceso se completó con la casa de bombas núm. 1 de La Condesa, construida entre 1908 y 1910, que recibía, regulaba, bombeaba y dirigía el agua hacia la parte más alta de la ciudad, Chapultepec. Esta fue construida con concreto desde la cimentación, incluyendo un sótano semienterrado, que contenía diversas galerías para el alojamiento de bombas y tuberías, así como la estructura perimetral. La finalidad de este proceso era obtener un impulso por gravedad para que el agua llegara con suficiente potencia a las tomas domiciliarias.

El agua que subía en Chapultepec era recibida por una cámara de válvulas construida en concreto armado; el sótano servía como vertedero general para recibir, regular y volver a bajar el agua (véase imagen 6). En esta optimización controlada se instalaron cuatro depósitos circulares semienterrados y cerrados, comunicados entre sí y con la cámara de válvulas (véase imagen 7). Estos almacenes temporales se construyeron con hierro revestido en concreto entre 1907 y 1909; en la parte superior externa y central de cada contenedor se construyó una torre de mantenimiento y ventilación de los embalses.42

Imagen 6

Fachada de la cámara de distribución en 1914

Fuente: Marroquín, "Fachada", en: Marroquín, Memoria, 1914.

Imagen 7

Cámaras de distribución Molinos del Rey en 1927

Fuente: Autor desconocido, "Cámaras", en: Archivo Museo Archivo de la Fotografía, Ciudad de México, 002552-001, 1927.

El agua de Chapultepec se recogía, conducía y bombeaba a la cámara de distribución de Tacubaya, semienterrada y construida también en concreto armado. Desde aquí se iniciaba la distribución subterránea hacia la Ciudad de México. Posteriormente, el abastecimiento unitario a la ciudad fue consecuencia del estudio de los usos del agua doméstico, comercial, industrial y público, por lo que se debía mantener una presión de entre 50 y 20 metros sobre el nivel medio de la ciudad. De esta manera, el agua transitaba por un circuito principal regular de norte a sur y de este a oeste; involucraba nuevos tramos reguladores de la ciudad nueva, pero también adaptaba el antiguo sistema de cañerías para ahorrar en gastos de obra.43

De acuerdo con las descripciones anteriores, el concreto se convirtió en un componente clave de las instalaciones de abastecimiento de agua, pero además fue un medio de difusión como paradigma de la construcción. Con esta industrialización en los procesos constructivos,44 desde la mecanización hasta la organización racional del trabajo y la prefabricación comienza el cambio en los modos y medios de producción tradicionales (véase imágenes 8 y 9). Este producto constructivo también se llegó a convertir en un actor social y cultural. Esta nueva racionalidad, distinta de las tradicionales consideraciones estéticas, y desde la modernidad, aporta un nuevo abordaje histórico sobre el concreto. En ese sentido, este producto innovador contribuyó a la planificación moderna higienista favoreciendo a la asistencia social:

Sus principales ventajas son: ligereza en la construcción por su poco peso y volumen; impermeabilidad completa, condición esencialísima bajo el punto de vista higiénico; ser inoxidable é incombustible [...] Es también perfectamente sólido, debido a las cualidades complementarias de sus componentes y a la adherencia con que se unen. La flexibilidad es notable y más la rapidez de la construcción, siendo su economía grande.45

Imagen 8

Personas trabajan en la construcción de una tubería de agua en 1909

Fuente: Fotógrafo no identificado, "Personas", en: Mediateca del INAH, CAT 653225, 1909.

Imagen 9

Mezcladora de cemento del acueducto de Xochimilco en 1909

Fuente: Casasola, "Mezcladora", en: Mediateca del INAH, CAT 543522, 1909.

El contenido hallado dentro del discurso promocional sobre la concepción ideal del concreto permitió distinguir como un material higienista ideal por excelencia (véase imagen 10). A partir de las dos primeras décadas del siglo XX, el uso y la experimentación con el concreto se generalizaron, consolidando su aportación a la modernidad arquitectónica.

Imagen 10

Promocional de la Compañía Panamericana en 1906

Fuente: El Arte y la Ciencia. Revista Mensual de Bellas Artes e Ingeniería, vol. 10, núm. 4, octubre de 1908, contraportada.

La novedosa arquitectura en concreto

La casa de bombas de Nativitas en Xochimilco (véase imagen 11) fue una de las cuatro instalaciones que representaron el primer proceso higienista de control del agua y un ejemplo de una novedosa edificación en concreto. Su construcción estuvo determinada por las características geológicas de los manantiales de Xochimilco, lo que permitió usar diversificaciones del uso del concreto en la construcción de las cimentaciones, los sistemas estructurales, eventuales acabados como tejas y bloques de concreto, así como componentes decorativos como ménsulas, molduras y remates de estas instalaciones (véase imagen 12). Así, la experiencia y la solución de diversos problemas en los procesos constructivos se reflejan en la tesis profesional de 1908 del Ingeniero Alfredo Alvarado.46

Imagen 11

Manantiales en Xochimilco en 1908

Fuente: Fotógrafo no identificado, "Manantiales", Colección de los autores, 2020.

Imagen 12

Interior de la Planta de Bombas núm. 3 en 1914

Fuente: Marroquín, "Interior", en: Marroquín, Memoria, 1914, p. 55.

De este modo, se reconoce que este producto constructivo de importación a finales del siglo XIX en México47 tenía dos adelantos: como un sistema de concreto en bloque (prefabricado) y como un sistema de concreto en masa.48 Para el segundo caso, éste pudo adherirse a otros materiales para formar aglutinantes que permitieron moldearlo y obtener nuevos productos para recrear los elementos arquitectónicos y estructurales mediante diversas cimbras y variedad de moldes.

Fue sobresaliente el entendimiento sobre los procesos de endurecimiento del cemento, que diferenciaron a los morteros de los concretos.49 Asimismo, no sólo se diferenciaron los tipos de cemento según el elemento por fabricar, también se correspondió la marca comercial con la función del mortero y del concreto.50

Para ser más específicos, el uso del aglutinante elemental facilitó la fabricación de piezas constructivas de apariencia pétrea como bloques, losetas, molduras y elementos decorativos como parte de las envolventes estéticas no sólo de la casa de bombas, sino también de cada una de las instalaciones complementarias al sistema de aprovisionamiento de aguas. Por su parte, el empleo como mortero aglutinante compuesto unió distintos materiales y sirvió como mezcla adhesiva en la construcción.

Finalmente, el uso del mortero estructural incorporado al hierro consolidó variedades técnicas como el hierro revestido en concreto, el ferrocemento o el concreto armado,51 como los sistemas constructivos52 que relacionaron el comportamiento físico, químico y mecánico necesarios para fraguar, endurecer y resistir tanto de manera estática como en movimiento en diversos ambientes, incluyendo los ambientes lacustres de Xochimilco.53

En este caso preciso, la permeabilidad del concreto endurecido fue una característica crucial: cuanto menor fuese la permeabilidad, mayor sería la probabilidad de que el concreto aguantara su propia vida útil. Asimismo, se observaba ya una diferenciación entre estos sistemas, clasificándolos según la fabricación en obra:

1. Los que se ejecutan todas las partes de la obra en el mismo lugar de la construcción; 2. Los que se ejecutan en talleres o fábricas los diferentes órganos constructivos y sólo los colocan y unen en la obra; 3. Los que emplean ambos sistemas, ejecutando los órganos principales en el mismo sitio en que deben quedar definitivamente, y fabricando los detalles o partes accesorias en talleres o fábricas.54

Además, se subraya la importancia de la distinción entre mortero y concreto, ya que el estado líquido, vaciado antes de la construcción, permitía repetir componentes arquitectónicos y estructurales utilizando moldes. Este empleo estableció el método constructivo, los equipos y la mano de obra.55 Con la experimentación sobre las técnicas constructivas se acercó al proceso tecnológico de la prefabricación. Los criterios de uso jerarquizaron manipulaciones mecánicas y manuales con mezcladoras, grúas para el transporte de piezas preelaboradas y máquinas que fabricaron bloques y molduras.56

Asimismo, dado que los sistemas de construcción requerían talleres in situ, instalaciones de carga y medios de transporte, como el tranvía, su manejo provocó también una especialización de la mano de obra y un cambio en la ejecución de la obra. Esto supuso un ahorro de materiales y mano de obra y un aumento de la productividad.

Siguiendo con la descripción de la casa de bombas Nativitas, sus instalaciones desarrollaron un sistema estructural mixto monolítico entre las cimentaciones, muros y entrepisos. Este sistema protegió contra la corrosión y aumentó la solidez: la armadura de hierro otorgó propiedades mecánicas como la resistencia a la tensión y la flexión, mientras que el concreto aportó la firmeza a la compresión e inercia química. Al mismo tiempo que se experimentaba la mejora en el desplante de las edificaciones, éstos se basaban en el reconocimiento de los cimientos favorables a los suelos de la Ciudad de México:

Los sistemas que se han empleado en la Capital para la cimentación de sus edificios han sido cinco: -el de pilotes, el de emparrillados, el de bóvedas inversas (se ha empleado muy poco), el de arena (sólo en un edificio), y por último, el más usado de 40 años a la fecha, que consiste en consolidar el terreno por medio de capas sucesivas, apisonadas, de piedra dura, pedacería de ladrillo y mezcla terciada, en substitución del mamposteo, que era el que se empleaba. 57

Si bien es cierto que para esta temporalidad ya se contaba con innovaciones como la cimentación de plataforma que llevaba un emparrillado metálico relleno de concreto,58 también se buscaba la prevalencia de una premisa:

[...] debe abolirse el desagüe en cualquier sistema de cimentación que se adapte al suelo de México; hay que preocuparse preferentemente del ensanchamiento de la base de sustentación, y darle a la profundidad una importancia secundaria, no olvidando que en el Valle de México en general, y particularmente en la ciudad, LA RESISTENCIA DEL TERRENO VARíA EN RAZóN INVERSA DE LA PROFUNDIDAD.59

Para el caso de las casas de bomba ubicadas directamente sobre el ambiente lacustre de Xochimilco, las condicionantes se agravaban aún más. Fue en las cimentaciones marinas donde se halló la solución más idónea. ésta pretendió adaptarse a las condicionantes higienistas necesarias al aprovisionamiento urbano; de esta forma, el desplante comenzó con el llamado cajón de cimentación,60 que pretendía transferir las cargas estructurales al suelo para distribuirlas uniformemente.61 Esta cimentación se determinó en función de las características del manantial, su profundidad y la orientación de la salida del agua, consideró el tamaño del brocal natural, así como el mantenimiento de la calidad y el suministro de agua, sumada la naturaleza del terreno.62

Ello dio lugar a la diferencia con el uso de ataguías, que se retiraban al final de la obra, mientras que los cajones constituían la base estructural.63 Basándose en las condiciones anteriores, se aplicó el principio de flotabilidad, que redujo la carga neta sobre el suelo al disminuir los distintos asentamientos. 64

Como la carga podía compensarse total o parcialmente, en el caso de la casa de bombas de Nativitas, el medio acuoso dominaba el lado exterior y bajo, de forma que caracterizaba primeramente un fondo abierto para delimitar y proteger perimetralmente el brocal natural, 65 y para la zona de las galerías el interior era un fondo cerrado.66 En ese sentido, una conveniencia funcional aprovechable fue el espacio adicional resultante.67 La construcción de estos cajones comenzó dentro del manantial; los cimientos se fondearon a la profundidad necesaria y desplantaron la edificación.68

El sistema estructural se aproximaba a los marcos monolíticos rígidos, que transmitían fuerzas normales y cortantes sin movimientos lineales ni angulares entre sus extremos y las columnas sobre las que se apoyaban. De este modo, la estructura soportaba cargas verticales y horizontales, además de la presión del agua del manantial. Los elementos estructurales fueron rápidos de fabricar y suponían mayor resistencia que los elaborados con mampostería del siglo XIX. También permitían grandes luces gracias a la instalación de marcos de hierro revestido en concreto. De esta forma, sobresalió el desplante ortogonal simple en forma de cruz, ya fuese cuadrada o rectangular, aunque la creatividad sumó medio octágono al diseño. Las diversidades tecnológicas del concreto variaron según el componente metálico: hierro revestido con concreto en las armaduras, marcos y techumbre general, ferrocemento en los pisos y muros perimetrales. Con la interpretación de este tipo de hibridajes pronto logró entenderse la construcción de la casa de bombas Nativitas.

El cajón de cimentación, una aportación constructiva de la casa de bombas Nativitas

El concreto es un producto de construcción reconocido para estructuras que pueden entrar en contacto con el agua, por lo que también se utiliza para cajones de cimentación. Este tipo de estructura fue necesaria porque podía estar en contacto directo con el agua debido a la operatividad extractora y conductora del agua extraída del manantial Nativitas (véase imagen 13).

Imagen 13

Estación de bombeo Nativitas en 1914

Fuente: Marroquín, "Estación", en: Marroquín, Memoria, 1914, p. 63.

La construcción de estas instalaciones usó cemento portland y los sistemas constructivos reunieron marcas tanto nacionales como de importación, destacándose la marca alemana Alsen,69 luego el cemento Hidalgo y el cemento La Tolteca, cuando la calidad nacional mejoró y pudo distribuirse en cantidades mayoristas. Se usó metal desplegado de geometría romboidal para el entrepiso,70 así como hierro revestido con concreto para las armaduras de techo y marcos rígidos. Por su parte, la consistencia volumétrica del mortero correspondió a la proporción de 1:3:4; como concreto estructural se usó la proporción 1:3:3, ya que esta composición fluida logró recubrir los espacios de las armaduras metálicas.

En cuanto a los sistemas constructivos, los criterios de uso y manipulación se basaron en diversas máquinas71 que mejoraron tanto la calidad como la eficiencia de los componentes constructivos. En cuanto a los sistemas estructurales, se conformó una estructura monolítica que unía al sótano con la planta baja. Sin embargo, los dos cimientos desligados entre sí, pero de naturaleza monolítica, fue una característica distintiva en comparación con las otras casas de bombas de Xochimilco. La primera se inscribió dentro de la limitación de la casa, incluyó al brocal octagonal abierto, debido al ojo de agua brotante, y las galerías conformaron un cajón de cimentación cerrado72 o caja muraria;73 mientras que la segunda cimentación, de menor profundidad, se asemejaba a la actual zapata continua y era perimetral a los muros de la planta baja. Ambas se ligaron monolíticamente al entrepiso mediante trabes peraltadas (véase imagen 14).74

Imagen 14

El pozo de captación de Nativitas en 1914

Fuente: Marroquín, "El pozo", en: Marroquín, Memoria, 1914, p. 61.

Por otra parte, los límites materiales de la Arquitectura técnica relacionaron la acumulación de daños debido a la actividad sísmica75 y al uso del concreto. Si bien es cierto que este innovador producto constructivo se comercializó con la promesa de una larga durabilidad, dependió de las circunstancias, de la calidad de la construcción, de los productos constructivos, de los profesionales y de los progresivos cálculos.76

En ese sentido, durante este periodo, y a partir de obras públicas que usaron al concreto, como el caso de la construcción de las obras de aprovisionamiento, particularmente en la casa de bombas Nativitas, es que los ingenieros se convirtieron en protagonistas de la redefinición de la división del trabajo en las obras de construcción.

Tres funciones principales caracterizaron el trabajo de los ingenieros durante este periodo de surgimiento y consolidación de la economía industrial hasta mediados del siglo XX. Se encargaban de diseñar la estructura, prescribir el trabajo que debían seguir los oficios ejecutores (producción, construcción, aprovechamiento) y, por último, supervisar el trabajo según las instrucciones del ingeniero. Estos planteamientos siguen vigentes hoy en día.

Estas obras comenzaron como una apuesta por lo novedoso, aunque en realidad prevalecía un monolitismo estructural que, unido a la diversidad topográfica y geográfica en que se utilizaban las instalaciones hidráulicas y a la falta de conexiones constructivas flexibles, no permitía una adaptabilidad ideal. Por lo tanto, no era ilógico que las secciones se rompieran y se perdiera el flujo y el caudal de agua, haciéndolas rápidamente obsoletas.

Con el tiempo, las instalaciones quedaron caducas por el agotamiento de las fuentes y a la necesidad de suministro debido al crecimiento urbano.77 Para superar esta escasez de abasto, se sumó el sistema Xotepingo en la década de 1930. Desde 1950, cuando entró en servicio el sistema Lerma, que utilizaba otra fuente de suministro, fue sustituyendo la mayoría de sus componentes.78 El antiguo sistema quedó totalmente obsoleto en 1970, cuando se integró el sistema Cutzamala.

Esta perspectiva amplió la problemática de la Ciudad de México sobre los asentamientos diferenciados creados por la extracción de agua y el desecamiento de zonas lacustres. De este modo, podemos ver que la calidad de la construcción progresó con las obras, con las constantes modificaciones de los sistemas de construcción, con el análisis sobre la calidad del terreno de desplante constructivo y con la búsqueda de nuevas rutas de dominio y extracción del agua.

Además, la experimentación con productos de construcción innovadores permitió la especialización estructural garante de la seguridad y la calidad mínima de las edificaciones. Este desarrollo tecnificado del concreto armado, el reconocimiento de los tipos de suelo, los usos de las edificaciones, así como la experiencia sísmica se han sumado en el diseño constructivo.79

A manera de conclusión

En la transición del siglo XIX al siglo XX, las obras del sistema de abastecimiento de agua de la Ciudad de México se concibieron bajo los principios positivistas e higienistas, su construcción materializó una serie de alegorías modernas sobre arquitectura, construcción y tecnología. Asimismo, dio inicio al uso del concreto en la construcción, particularmente en las obras referentes a la infraestructura urbana,80 lo que a la postre posibilitó su uso de forma extendida en la ciudad en todos los ámbitos.

El desarrollo y ensayo del concreto en las obras de abastecimiento de agua contribuyeron al urbanismo, la arquitectura y la construcción, pues completan un paradigma en la cultura tecnificada que definió al periodo. Durante las obras se llevó a cabo una primera fase experimental, caracterizada por la comprensión de una estructura metálica como elemento capaz de retener la masa de concreto. En una segunda fase, se estudiaron las propiedades de resistencia de las estructuras metálicas en el concreto, con el fin de distribuir uniformemente las distintas cargas.

En otras palabras, en el progreso de las obras no sólo implementaron la tecnología del concreto desarrollada por otros, sino que también desplegaron sus propios sistemas a la hora de llevarlas a cabo y adaptarlas a las circunstancias locales que una obra de tal magnitud impuso. En ese sentido, se plantea una valoración patrimonial desde esta revisión histórica de las obras de aprovisionamiento de agua de la Ciudad de México de 1903 a 1913, basándose en la relación cultural resultante entre el entorno ecológico, arquitectónico y urbano, a partir de la alegoría de la modernidad a través del uso del concreto en el dominio tecnificado del abastecimiento y distribución de las aguas, en el cual se relaciona cada componente, incluida la Casa de Bombas de Nativitas, ejemplo de una arquitectura técnica ecléctica en concreto, con el conjunto en su totalidad como testimonios de un logro técnico monumental que inició una transformación urbana moderna pero también un cambio ambiental -deterioro- en la cuenca de la Ciudad de México.

De forma puntual, la obsolescencia de la casa de bombas Nativitas, originada por el desecamiento del manantial en 1975 -ejemplo del deterioro ambiental- provocó su progresivo deterioro constructivo. El estado que guarda esta instalación contribuye a reflexionar sobre qué significa el patrimonio arquitectónico moderno y permite el aprecio del valor del sitio como testimonio de un territorio en desequilibrio ecológico no obstante su condición de patrimonio cultural.

Fuentes

Documentales

Mediateca del Instituto Nacional de Antropología e Historia, versión digital en: <https://bit.ly/4an7Vi7>.

Hemerográficas

El Arte y la Ciencia. Revista Mensual de Bellas Artes e Ingeniería, versión digital en: <https://bit.ly/44jRAcH>.

Bibliográficas

Cejuela, Eduardo, Vicente Negro, Ma. Dolores Esteban, José Santos López-Gutiérrez y José Marcos Ortega, "From Julius Caesar to Sustainable Composite Materials: A Passage", en: Sustainability, num. 10, vol. 4, 1225, 2018, pp. 1-24, versión digital en: <https://bit.ly/4dLJLk4>.

Delgado, Juan Luis, "Los árboles que esconden al bosque: Miguel ángel de Quevedo y los orígenes de la ciencia forestal en México", en: Historia Agraria, núm. 78, 2019, pp. 99-126, versión digital en: <https://bit.ly/3K82M2N>.

Euroza Antúnez, Rocío B., El valor patrimonial de las obras de infraestructura hidráulica de la Ciudad de México del periodo 1903-1913: testigos de una modernidad materializada. La casa de bombas no. 3 Nativitas, Tesis de Maestría en arquitectura, México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2022, versión digital en: <https://bit.ly/3WhSx3f>.

Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones, Hormigón en ambiente marino. Guía técnica, Madrid: Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones, 2013, versión digital en: <https://bit.ly/3K19h7z>.

Knight, Edward Henry, Knight's American mechanical dictionary. A description of tools, instruments, machines, processes, and engineering; history of inventions; general technological vocabulary; and digest of mechanical appliances in science and the arts, New York: Hurd and Houghton, The Riverside Press, 1877.

Leal Menegus, Alejandro y Rocío B. Euroza Antunez, "Valoración y conservación de la planta de agua de Nativitas. Entre el monumento de estilo y la arquitectura técnica", en: Gremium, vol. 10, núm. 20, 2022, pp. 53-67, versión digital en: <https://doi.org/10.56039/rgn20a06>.

López Batiz, óscar, "Comportamiento de edificaciones vitales. Sismos de 1957, 1979, 1985 y 2017", en: Revista Mexicana de la Construcción RMC 637, 2019, pp. 38-43, versión digital en: <https://bit.ly/4aEqUoF>.

Quintana álvarez, Covadonga, "Apuntes para una estética de la arquitectura industrial del siglo XIX", en: Abaco, segunda época, núm. 8, 1996, pp. 47-56, versión digital en: <https://bit.ly/3QSxiBp>.

Sánchez Ruiz, Gerardo G., "La escuela alemana de la planeación moderna de ciudades: Principios e influencia en México", en: Región y Sociedad, núm. 19, vol. 38, 2007, pp. 77-104, versión digital en: <https://bit.ly/3WEKDB7>.

______ , “La modernidad urbana en México. Fuentes teóricas y prácticas de la primera mitad del siglo XX”, en: Secuencia. Revista de Historia y Ciencias Sociales, núm. 64, 2006, pp. 80-180, versión digital en: <https://bit.ly/4ariGjg>.

Seminario de Cultura Tecnológica, "El desarrollo de una cultura tecnológica, 1908-1935. Tres revistas de ingeniería de comienzos del siglo XX en México", en: Iván San Martín Córdova (coord.), Ingenieros arquitectos de profesión, de vocación. Veinticinco protagonistas en la arquitectura mexicana del siglo XX, 2020, pp. 66-104, versión digital en: <https://bit.ly/4b2dP9t>.

Notas

[1] Para el caso de la Ciudad de México, se hizo evidente la paradoja del asentamiento urbano en las inmediaciones de aguas lacustres insalubres; se sumaba una problemática social de pobreza, el crecimiento urbano y la migración, con una problemática ambiental de una cuenca lacustre cerrada, contribuyendo con esta crisis sanitaria. Esta reinterpretación surge de los conceptos morales de Claudia Agostoni y las ideas sobre desarrollo urbano de Gerardo G. Sánchez Ruiz. Véase: Sánchez, Planeación, 2009; Agostoni, Monuments, 2003.

[2] Sánchez, "Modernidad", 2006, pp. 80-108.

[3] Éstas fueron características fundamentales entre los pioneros de la planeación de ciudades europeas. Sánchez, "Escuela", 2007, pp.77-104.

[4] Barbosa y González, Problemas, 2009, pp. 162-163.

[5] Su uso en alemán como anglicismo adoptado a finales del siglo XIX fue sinónimo de planificación. Tras la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en un paradigma político y militar de la Guerra Fría. Con el tiempo, fue un término sobre el sistema de edificios públicos de un país, estado o región.

[6] En este sentido, el concreto, comparado con el ladrillo, la mampostería o la madera, era un producto de construcción higiénico para las condicionantes del suelo lacustre en los proyectos de aprovisionamiento, desecación y drenaje. Sus propiedades lo convertían en el componente que controlaba la naturaleza y permitía un desarrollo capitalista de la Ciudad de México.

[7] Al examinar y cuestionar la representación del progreso y la tecnología a finales del siglo XIX, es que se trataba de liberar promesas sobre una sociedad equivalente y participativa, formada por individuos en constante diálogo con el pasado y abierta a la reflexión, la crítica y la exploración científica y artística. Paralelamente, en la arquitectura, con la idea de monumento, vinculada más al impacto del edificio que a su función o finalidad, se fueron consolidando las grandes intervenciones públicas, el fomento a los estilos y las sensibilidades estéticas. Por su parte, para los edificios funcionales como las infraestructuras, la admiración por las asistencias técnicas, la versión moderna de lo monumental cobra protagonismo y llegan a convertirse en una alegoría misma.

[8] Choay, Alegoría, 2007, pp. 113-126.

[9] Palomero y Alvariño, "Importancia", 2016, pp. 45-55.

[10] Seminario, "Desarrollo", 2020, pp. 66-104.

[11] Palomero y Alvariño, "Importancia", 2016, pp. 45-55.

[12] Los materiales de construcción constan de productos, subproductos y materias primas. Sus propiedades son decisivas en las cualidades de la estructura, el método de construcción, el equipo, así como la mano de obra para edificarla. Las materias primas se llevan a la obra sin ser procesadas; y los componentes fabricados por el hombre o la máquina se denominan productos constructivos.

[13] Leal y Euroza, "Valoración", 2022, pp. 53-67.

[14] Este término surge de la conceptualización urbana monumental de Choay, la modernidad anunciada con el desarrollo tecnológico de la arquitectura técnica y las características del sistema de aprovisionamiento de aguas de la Ciudad de México a principios del siglo XX, donde las casas de bomba extendieron subconjuntos arquitectónicos interconectados con redes subterráneas cuya extensión compartió una lógica estilística ecléctica de la gran arquitectura, convirtiendo su emplazamiento en un moderno conjunto monumental. Véase: Choay, Alegoría, 2007, pp. 113-126; Euroza, Valor, 2022, pp. 49 y 61.

[15] Por ejemplo, el uso del concreto por parte de los ingenieros comenzó a principios del siglo XX en Ciudad de México, ya que favorecía la construcción de infraestructuras en zonas lacustres. Esto no sólo marcó el proceso de urbanización, sino que reforzó el ideal de progreso de la época. Sin embargo, los arquitectos se resistieron a aprovecharlo hasta finales de la década de 1920, cuando los propios productores de cemento impulsaron su uso.

[16] En este sentido, es preciso acotar que existe diversas fuentes que hablan sobre la historia del concreto desde distintas perspectivas, como industria, como producto constructivo, o bien, como sistema constructivo en México. Véase: Ortega, Evolución, 1999; De las Cuevas, Siglo, 1999; Rojas, Fábricas, 1997; Márquez, Concentración, 1992; Neville, Tecnología, 2013; Silva, Concreto, 2016; Valencia, Historia, 1999; Hernández, Cemento, 2018. Para el caso de las obras de aprovisionamiento de agua, estas lecturas indican brevemente que se construyeron con concreto.

[17] Rolland, "Procedimiento", 1910, pp. 257-270.

[18] Con la introducción del cemento Portland, se mejoró la resistencia de las fuerzas de tensión, ya que inicialmente el cemento resistía fuerzas de compresión. Incorporando varillas metálicas al cemento, se combinaron dos fuerzas con los efectos de las cargas, e integraron sistemas de construcción completos, fiables y reproducibles.

[19] Téllez, "Betón", 1911, pp. 235-241.

[20] El equipo de ingenieros constructores y diseñadores detrás del proyecto de abastecimiento de aguas para la Ciudad de México formó parte de la Escuela Nacional de Ingenieros y de diversos ministerios gubernamentales.

[21] En particular, se materializaron diversas investigaciones, como las del Dr. Antonio Peñafiel sobre las aguas cercanas a la ciudad, las exploraciones del Ing. Antonio M. Anza sobre cimentaciones en terrenos lacustres, la experimentación técnica sobre el cemento y diversos materiales constructivos, que previamente habían sido realizados en el Laboratorio de Materiales de la Escuela de Ingenieros. De este modo se estrecha la relación entre el conocimiento teórico y la construcción.

[22] Mallen, "Nueva", 1907, pp. 195-236.

[23] Dada la multitud de experimentos e investigaciones en el mundo, la invención del concreto armado no es atribuida a un solo inventor, es el resultado de reflexiones y experimentaciones. Avances como el de Ransome, en Estados Unidos, que inventó la técnica de metales torcidos para aumentar la adherencia, el de Koenen, precursor de la prelosa, o de Armand Considere con su concreto calado mediante una armadura en espiral, aumentaron la resistencia a la compresión. Al comienzo del siglo XX, el concreto armado alcanzó aceptación entre teóricos y contratistas.

[24] Leal y Euroza, "Valoración", 2022, pp. 53-67.

[25] Este concepto complementa la acción y el resultado: la eficiencia centrada en los medios a emplear y los recursos a utilizar, la eficacia centrada en los resultados sobre los objetivos alcanzados y cumplidos por las normas y los plazos previstos, independientemente de los recursos y medios utilizados para conseguirlos. Estos términos opuestos se unen en la efectividad. Luna y Pezo, Cultura, 2005, p. 25.

[26] Galindo, "Visita", 1907, p. 59.

[27] Entre 1908 y 1913, con el fin de rodear a la Ciudad de México de un cinturón de diez kilómetros de bosques, entre éstos se encontraban las estaciones forestales de San Luis y Nativitas, inmediatas a las instalaciones de las obras de aprovisionamiento en Xochimilco. Las ideas de Quevedo conectaban en especial con la obra de Frey, pues éste abordaba el asunto desde la perspectiva hidrológico-forestal. Delgado, "árboles", 2019, pp. 99-126.

[28] La Comisión de Agua Potable del Distrito Federal concluyó que esta propuesta no transfería la propiedad del agua, obligaba al municipio a celebrar un contrato de arrendamiento con pago diario por el uso de dos metros cúbicos de agua por segundo de tiempo. Además, prevalecían ambigüedades técnicas e información dudosa. Comisión, Estudios, 1903, pp. 48-49.

[29] La intención de los higienistas era que toda la población tuviera acceso al agua urbana mediante una distribución uniforme y equitativa. Si continuaba la distribución colectiva (a través de pozos y acueductos públicos), las deficiencias sanitarias se extenderían conjuntamente. Una nueva distribución directa y uniforme (sin reencauces o rehabilitaciones) proporcionaba un medio de control sanitario y de reordenamiento urbano. Sin embargo, estas medidas sólo llegaban a las casas céntricas que podían permitirse pagar las acometidas y conexiones.

[30] Vitz, City, 2018, pp. 30-31.

[31] Peñafiel, Memoria, 1884, pp. 125-126.

[32] Estos lagos se dividieron en tres grupos: los manantiales occidentales (Las Fuentes y Peña Pobre), situado a una altura mayor que el resto; los manantiales centrales (Lago de Xochimilco); y los manantiales del oriente. Todos se encontraban sobre 50 metros de altura entre las fuentes abastecedoras y el centro de la Ciudad de México. Peñafiel, Memoria, 1884, pp. 125-126.

[33] Marroquín, Memoria, 1914.

[34] Friedman, Historical, 2010, p. 9.

[35] En 1860, Monier desarrolló un sistema patentado de concreto mezclado con mallas de alambre para construir depósitos y estanques, y elementos de jardinería como abrevaderos, pilas o macetas. Posteriormente, se extendió el sistema en obras, como puentes de medianos claros y edificaciones. Su composición puede considerarse concreto armado, aunque esta organización fuese empírica. Así, la disposición de los hierros, apropiada para las paredes de los depósitos y las losas, aún no se planteaban los esfuerzos que debían soportar.

[36] Marroquín, Memoria, 1914, p. 170.

[37] Marroquín, Memoria, 1914, p. 170.

[38] Quintana, "Apuntes", 1996, pp. 47-56.

[39] Esta cimentación semiprofunda ha sido utilizada cuando los suelos no son adecuados para cimentaciones superficiales por ser blandos. Su uso regular es en ambientes acuáticos y marinos sedimentarios.

[40] Gayol, Proyecto, 1892, p. 86.

[41] Sin embargo, según las distancias recorridas, la pendiente conservada, el tipo de suelo hallado y las modificaciones en los desplantes de obra de las instalaciones esta distancia pudo variar.

[42] Los depósitos, la cámara de válvulas y los jardines de la infraestructura después formaron parte del histórico bosque urbano de Chapultepec; esta segunda función recreativa también se consideró dentro de su planeación.

[43] Euroza, Valor, 2022, p. 21.

[44] La construcción industrializada utiliza técnicas y procesos que ahorran mano de obra como la producción en fábrica de componentes del edificio, que luego se transportan y ensamblan en su ubicación final. Para lograrlo, hubo que modificar el proceso constructivo, de modo que las fases de diseño y ejecución se sucedieran a fin de construir más y mejor en menos tiempo. Las obras de aprovisionamiento de agua implementaron este cambio. Este proceso secundario es consecuencia de la industrialización, de la transición de una economía basada en la agricultura a otra basada en el desarrollo industrial, que comenzó en el siglo XIX en Europa y Estados Unidos. En el caso de México, se consolidó pasada la Revolución Mexicana.

[45] Luis Cabello Lapiedra, "Adelantos de la construcción. Las fábricas de cemento armado. Del órgano de la Sociedad Central de Arquitectos de Madrid", en: El Arte y la Ciencia. Revista Mensual de Bellas Artes e Ingeniería, vol. II, núm. 1, abril de 1900, pp. 5-7.

[46] Alvarado, Obras, 1908.

[47] De las Cuevas, Siglo, 1999, p. 8.

[48] La primera presentación pretendía sustituir poco a poco la cantera; la segunda pretendía desarrollar y adaptarse a cualquier forma entre decorativa, arquitectónica y estructural.

[49] Simonnet, Hormigon, 2009, pp. 33-43.

[50] Silva, Concreto, 2016, p. 67.

[51] Silva, Concreto, 2016, pp. 20-53.

[52] Incluyen los materiales, técnicas, herramientas, procedimientos y equipos que varían según el tipo de edificación por construir.

[53] El concreto existe en dos estados: fresco y curado. En estado fresco, sus propiedades son la consistencia, la trabajabilidad y la homogeneidad. En el estado endurecido, la resistencia a la compresión es una característica indirecta de otras. La propiedad del concreto endurecido para una estructura subacuática es su permeabilidad. Los concretos con una permeabilidad muy baja aumentan la probabilidad de que funcione adecuadamente durante la vida del proyecto. La impermeabilidad del concreto está directamente relacionada con la durabilidad, y ésta con la sostenibilidad. Instituto, Hormigón, 2013, p. 4.

[54] Federico Mariscal, "Las construcciones de betón armado. Tema IV. El Congreso Internacional de Arquitectos celebrado en Viena. Informe del Delegado Oficial, señor Arquitecto don Federico Mariscal", en: El Arte y la Ciencia. Revista Mensual de Bellas Artes e Ingeniería, t. X, núm. 4, octubre de 1908, pp. 85-90.

[55] Simonnet, Hormigon, 2009, pp. 33-43.

[56] Simonnet, Hormigon, 2009, pp. 33-43.

[57] Téllez, "Apuntes", 1899, pp. 73-112.

[58] Ejemplo contemporáneo fueron los edificios Palacio Postal, Teatro Nacional, Palacio de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, Cámara de Diputados y de Senadores en México, y otros inmuebles civiles.

[59] Téllez, "Apuntes", 1899, pp. 73-112.

[60] Esta cimentación se usaba cuando el subsuelo era débil, cuando el nivel freático se encontraba cerca de la superficie del suelo y la excavación profunda no era viable debido a restricciones de espacio o maniobra, cuando existía un potencial de socavación o erosión, cuando se debían contrarrestar las fuerzas de elevación debido al aumento del nivel freático, cuando eran necesarias medidas contra vuelcos y fuerzas laterales, en caso de cargas pesadas y no uniformes que provocarían asentamientos diferenciales, o bien, cuando la estructura se encontraba sometida a un alto nivel de vibración u otros impactos.

[61] El estudio suponía tres propiedades mecánicas de los suelos: resistencia al corte, compresibilidad y permeabilidad.

[62] La historia de los cajones se remonta al menos al siglo xviii, cuando se utilizaron para anclar estructuras de puentes, construir muelles, embarcaderos, plataformas marinas y, con el tiempo, estructuras terrestres, reduciendo el riesgo de desplazamiento, hundimiento, asentamiento u otros problemas potenciales asociados a las cimentaciones de plataforma. El peso se distribuye de forma más uniforme en una retícula, abarcando un terreno más estable, reduciendo el uso de ataguías, tablaestacas y pilotes, garantizando una mayor estabilidad a las grandes estructuras. Knight, Knight's, 1877, p. 420.

[63] Zeni, Manual, 1914, pp. 225-257.

[64] Tomlinson, Cimentaciones, 1996, p. 181.

[66] El espacio debió estar inmediato al brocal para la extracción e impulso del recurso hídrico, ya que la maquinaria necesitó condiciones específicas para su arranque, como la altura y el sentido de succión.

[67] Cejuela y otros, "From", 2018, pp. 1-24.

[68] Debido al contacto directo con el agua se comenzaron a usar las membranas impermeabilizantes perimetrales.

[69] Las fuentes de abastecimiento de Xochimilco a la Condesa se construyeron entre 1903 y 1913, pero su inicio formal dató de 1905. En ese mismo año se contrató a la Compañía Comercial Pan-Americana para la adquisición de 40 000 barricas de cemento Alsen. Sin embargo, según la misma Memoria de las Obras, la casa de bombas de san Luis y su sección del acueducto se construyó con cemento Hidalgo en 1903. Posteriormente el Cemento la Tolteca se integró en el resto de las obras.

[70] Marroquín, Memoria, 1914, pp. 54-64.

[71] Simonnet, Hormigón, 2009, pp. 33-43.

[72] Tomlinson, Cimentaciones, 1996, p. 181.

[73] Silva, Concreto, 2016, pp. 145-153.

[74] El espacio interior seco de la subestructura alojó las bombas, la contención y dominio del brocal, así como el paso de ducto de la tubería principal de conducción hacia el acueducto del Sistema de Provisión de Agua.

[75] En 1910 se inauguró la red sismológica mexicana que ha mantenido el registro de temblores desde la Estación Sismológica de Tacubaya y otras instalaciones del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México.

[76] De 1903 a 1913 no había reglamentos de construcción, más bien eran especificidades técnicas desarrolladas por los contratistas o teóricos académicos higienistas.

[77] Apenas quince años después de su terminación, el acueducto presentaba grietas derivadas de sismos, asentamientos del terreno y por condiciones relativas al diseño monolítico en concreto, que ameritaba constantes reparaciones y provocaba la pérdida de grandes cantidades de agua.

[79] Una aplicación posterior fue el reglamento de construcción de la Ciudad de México. La primera propuesta fue en 1920; la primera modificación fue en 1942, le siguió en 1957, donde se añadieron las Normas de Emergencia. López, "Comportamiento", 2019, pp. 38-43.

[80] El uso del concreto en la pavimentación de calles y parques como Chapultepec, la sustitución de los postes de madera a los postes de concreto en el alumbrado público, en puentes, faros marítimos y en edificios complementarios de infraestructuras como el sistema de tranvías eléctricos de la Ciudad de México y sus estaciones rectificadoras, así como los cimientos de edificios monumentales como el Palacio de Bellas Artes, el Palacio de Comunicaciones y el Palacio Postal.